সিলেট ২রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ | ১৯শে মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

প্রকাশিত: ১:২৯ অপরাহ্ণ, জুন ৪, ২০২২

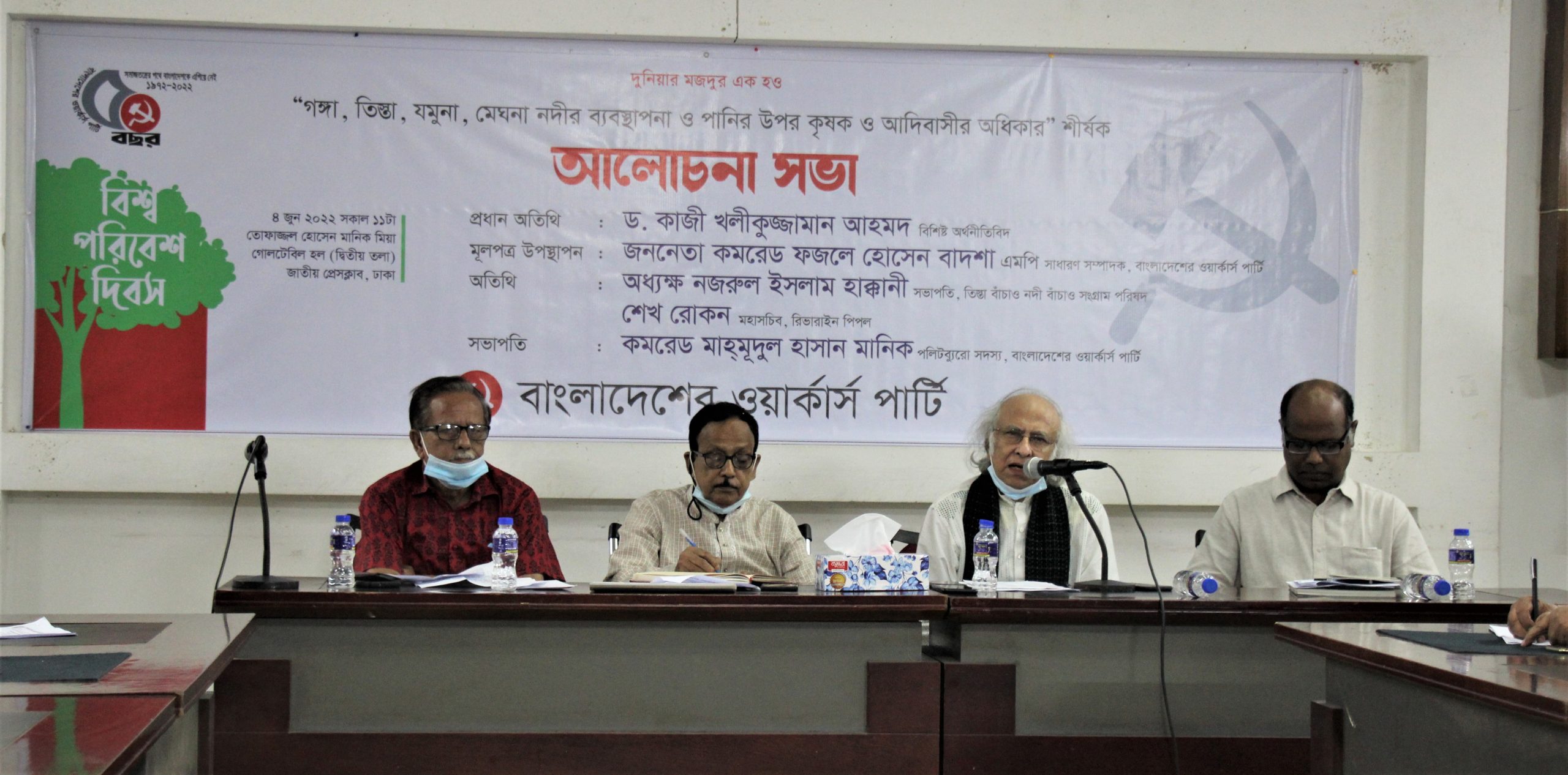

বিশেষ প্রতিনিধি | ঢাকা, ০৪ জুন ২০২২ : বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির উদ্যোগে “গঙ্গা, তিস্তা, যমুনা, মেঘনা নদীর ব্যবস্থাপনা ও পানির উপর কৃষক ও আদিবাসীর অধিকার” শীর্ষক আলোচনাসভা প্রধান অতিথি অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ বলেন, প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক ও সম্প্রীতি গড়ে না তুললে জীবন ব্যহত হবে।

তিনি আরো বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এসেছে পানির ওপরে পানি ওপর নাম জীবন “গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনার নিচে আমাদের অবস্থান শুস্ক মৌসুমে আমাদের পানি পরিকল্পনা অনিশ্চিত রয়েছে। আমাদের সবগুলো নদী একই ধারায় প্রবাহিত। নদীর সঙ্গে দৈনন্দিন জীবন ৫৭টি নদীর মধ্যে ৫৪টি ভারত থেকে প্রবাহিত আর ৩টি মায়ানমার থেকে আগত। ফারাক্কা চুক্তির মেয়াদ শেষের পথে, তিস্তা চুক্তি হয়নি, হওয়ার সম্ভাবনা নেই। প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে অঙ্গিকার কথার কথায় রয়ে গেছে। প্রকৃতির সাথে সম্প্রীতি গড়ে তুলতে না পারলে জীবন ব্যহত হবে। আমাদের নীতিমালা আছে কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ না হওয়ায় এর বাস্তবায়ন হচ্ছে না। নদী অববাহিকায় অবস্থানের কারণে নদী ব্যবস্থাপনায় আমরা কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।

আজ শনিবার (৪ জুন ২০২২) সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া (২য় তলায়) অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত মূলপত্র উপস্থাপন করার কথা ছিল ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড ফজলে হোসেন বাদশা এমপির, অসুস্থ্যতার কারণে তার পক্ষে মূল পত্র উপস্থাপন করেন জাতীয় কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম গোলাপ।

আলোচনায় আরও উপস্থিত থাকার কথা ছিল ‘তিস্তা বাঁচাও আন্দোলনের নেতা পলিটব্যুরো সদস্য অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম হাক্কানীর, তিনি আসতে না পারায় তার লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা মোস্তফা আলমগীর রতন।

আরো বক্তব্য রাখেন রিভারাইন পিপল মহাসচিব শেখ রোকন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য ও জাতীয় কৃষক সমিতির সভাপতি মাহমূদুল হাসান মানিক।

শেখ রোকন বলেন, রাজনীতির ক্ষমতা বদলের সাথে সাথে দখলদারও বদলে যায়। এর সাথে রাজনীতির সম্পর্ক রয়েছে। যেকারণে রাজনৈতিক দলগুলো নদী প্রকৃতি নিয়ে ভাবে না। নদী নিয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক বিমুখতা রয়েছে। ব্যারেজ, ডাইভারশন, ড্যাম, অভ্যন্তরীণ দূষণ, বালু মহাল, জল মহাল দূষণের বাস্তবতা রয়েছে। নদীকে রক্ষা করতে হলে দূষণমুক্ত, দখল মুক্ত করতে হবে। নৌ চলাচলে নদীকে উন্মুক্ত রাখতে হবে। নদীর পানিকে সুপেয় রাখতে হবে। মৎস্য চাষের জন্য নদীর পরিবেশ তৈরী করতে হবে।

উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পাটির সভাপতি জননেতা কমরেড রাশেদ খান মেনন এমপি, পলিটব্যুরোর সদস্য কমরেড আনিসুর রহমান মল্লিক, কমরেড কামরূল আহসান, কমরেড হাজী বশিরুল আলমসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও পার্টির ঢাকা মহানগর ও বিভিন্ন গণসংগঠনের কেন্দ্রীয় ও শাখার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি মাহমুদুল হাসান মানিকের সূচনা বক্তব্যঃ

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ৫০ বছরপূর্তিতে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের কমসূচীতে পরিবেশ দিবস উপলক্ষে “গঙ্গা, তিস্তা, যমুনা, মেঘনা নদীর ব্যবস্থাপনা ও পানির উপর কৃষক ও আদিবাসীর অধিকার” শীর্ষক আলোচনা সভার সম্মানিত প্রধান অতিথি শ্রদ্ধেয় অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, রিভারাইন পিপল-এর মহাসচিব শেখ রোকন, উপস্থিত বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পাটির সভাপতি জননেতা কমরেড রাশেদ খান মেনন এমপি, পলিব্যুরোর সদস্য কমরেড আনিসুর রহমান মল্লিক, কমরেড কামরূল আহসান ও হাজী বশিরুল আলম। উপস্থিত সুধিজন, কমরেডগণ ও বন্ধুগণ, আমার ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন ও সালাম।

সূচনায় বক্তব্য রাখতে প্রথমে যে কথাটি বলা প্রয়োজন তা হলো সম্প্রতি আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অতিক্রম করলেও এই পঞ্চাশ বছরেও আন্তর্জাতিক নদীসমূহের ওপর আমাদের অধিকার, ন্যায়সঙ্গত পানির হিস্যা, আন্তর্জাতিক নদীসহ নদী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একমাত্র গঙ্গার পানির চুক্তি ছাড়া ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদী ব্যবস্থাপনায় কোনই অগ্রগতি সাধন করতে পারি নি। বরঞ্চ এই পঞ্চাশ বছরে উজানে পানি প্রত্যাহার করে নেয়ায়, উজানে বহু বাধ নির্মাণ, জলবিদ্যুৎ স্থাপনার কারণে এ সকল নদীর পানির অধিকার থেকেই আমরা বঞ্চিত হচ্ছি না কেবল, খরা মৌসুমে পানি না পাওয়া, আর বর্ষা মৌসুমে উপুর্য্যপুরি বন্যার দ্বারা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি এবং এখনও হয়ে চলেছি।

গঙ্গার পানিচুক্তির জন্য আমাদের স্বাধীনতার পর পঁচিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকার ও ভারতের কেন্দ্রে বামপন্থীদের সমর্থিত যুক্তফ্রন্ট সরকার অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ও কমরেড জ্যোতিবসুর ব্যক্তিগত উদ্যোগের কারণেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। আমি এই সাথে গঙ্গার পানির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও পানির ন্যায্য হিস্যার দাবীতে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর ঐতিহাসিক ফারাক্কা লং মার্চকে স্মরণ করি। তার ঐ আন্দোলনের তীব্রতায় ভারতের তাৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ৮ মে ‘৭৬ এক চিঠিতে আশ্বাস দিয়েছিলেন, শুকনো মৌসুমে দু’মাসের জন্য কেবল পানি ঘাটতি হয়, উভয় দেশের সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সেই ঘাটতি পুরণ করার ব্যবস্থা অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে স্মরণ করি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সিপিডির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানের দ্বিতীয় ট্রাক ডিপ্লোমেসীতে বাংলাদেশ-ভারত ডায়ালগের। একইসঙ্গে স্মরণ করি গঙ্গার পানির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ওয়ার্কার্স পার্টি একদিকে আন্দোলন ও অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট নেতাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে এই দাবির ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা।

আগেই বলা হয়েছে গঙ্গার পানি চুক্তিতে সেই সমাধান খুঁজে পাওয়া গেছে বহু পরে ১৯৯৬ সনে। কিন্তু ততদিনে উজানে পানি প্রত্যাহার করায় ফারাক্কায় গঙ্গার পানি প্রবাহ নিদারুণভাবে কমে গেছে। এই কারণেই গঙ্গা চুক্তিতে ভুটানের সংকোশী নদী থেকে পানি এনে গঙ্গার পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেটা হয়নি। চুক্তিতে পাঁচবছর পরপর পর্যালোচনার কথা বলা হয়েছিল, হয়নি। এখন শুকনো মৌসুমে এত পানি প্রবাহ কম যে পদ্মার তলদেশ ভরাট হয়ে উঁচু হয়ে গেছে। ২০২৬ সনে ৩০ বছর মেয়াদী এই চুক্তি শেষ হবে। বলা আছে চুক্তি নবায়ন না হলেও বাংলাদেশ তাদের প্রাপ্যের ৯০% পানি পেতে থাকবে। তবে গঙ্গার পানি প্রবাহ যদি না থাকে তখন নব্বুই কেন একশ ভাগ হিস্যা দিয়েও তো লাভ হবে না। এই চুক্তি নবায়নে বা পর্য্যালোচনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের কোন উদ্যোগ আছে কিনা জানা নাই।

তিস্তার পানি বন্টনের ব্যাপারে চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেও পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপধ্যায়ের আপত্তিতে স্বাক্ষরিত হয়নি, বছরের পর বছর ঝুলে আছে। ইতোমধ্যে কখনও তিস্তায় বন্যায় চরের সব ফসল তলিয়ে যাচ্ছে, অন্য সময় শুকনো খটখটে। আর ভাঙ্গণ হয়েছে নিত্যসঙ্গী। তিস্তা খননের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের পরও সরকার কোন আপত্তিতে এটা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না দেশবাসীকে তা জানানো প্রয়োজন। নিজ অর্থে পদ্মা সেতু করতে পারলে তিস্তা খনন করা যাবে না কেন।

মেঘনা অববাহিকার ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং টিপাই মুখে বাঁধের শিলান্যাস করার পর বাংলাদেশের ঘুম ভাঙাতে নানা প্রতিবাদের মুখে সেই প্রকল্প স্থগিত হয় বলে জানা যায়। তবে পরবর্তীতে কি হয়েছে দেশবাসী জানে না। এবারের বর্ষার আগেই নদীর তলদেশ উঁচু হওয়ায় সুরমার বন্যায় সিলেট ডুবেছে। মেঘনা নদীর পরিণতি কি হবে জানা নাই।

ভারতের পর এবার চীন ব্রহ্মপুত্র নদীতে উজানে বাঁধ দেয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্রহ্মপুত্রের উজানে জলবিদ্যুৎ স্থাপনাও তৈরী হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র-যুমনার কি হবে সেটাও উদ্বেগের বিষয়।

এসব বিষয়েই আজ বলবেন প্রধান অতিথি ড. কাজী খলীকুজ্জামান। তিনি গঙ্গা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার ব্যবস্থাপনা নিয়ে বহুদিন ধরে বাংলাদেশ-ভারত ডায়ালগ করছেন, আলোচনা করছেন। আন্ত: অববাহিকা ব্যবস্থাপনার কথা বলেছেন। আলোচনায় উপস্থিত থাকার কথা ছিল তিস্তা বাঁচাও আন্দোলনের নেতা অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম হাক্কানী। কিন্তু তিনি আসতে না পারায় তার লিখিত বক্তব্য পাঠ করবেন মোস্তফা আলমগীর রতন। আর পানি দুর্ষণ, দখল ও নদী রক্ষা আন্দোলন নিয়ে কথা বলবেন শেখ রোকন।

আজকের মূলপত্র দেয়ার কথা ছিল বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক জননেতা ফজলে হোসেন বাদশা এমপি। চিকিৎসার কারণে তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি। তার লেখা “বাংলাদেশের পানিসংকট, উত্তরণে দরকার বহুমুখি পদক্ষেপ” এখানে বিতরণ করা হল। পানির ওপর কৃষক ও আদিবাসীদের অধিকার ওপর তার লেখাটি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিধায় সেটা এখানে পড়বেন আমিনুল ইসলাম গোলাপ।

আশাকরি সামগ্রিক আলোচনা আপনাদের মনোযোগ পাবে। এই সভা বাংলাদেশে পানির সামগ্রিক সংগ্রাম এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। আলোচনা সভা সঞ্চালনা করবেন পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য, জাতীয় কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম গোলাপ।

কৃষকের পানির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে

জননেতা ফজলে হোসেন বাদশা

এবার ২২ মার্চ পানি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার নিয়ে। পানি দিবসের ২ দিন পর রাজশাহীতে দুই কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটলো, পরিবার বলেছে সেচের পানি না পেয়ে তারা আত্মহত্যা করেছে। শুধু পানি দিবস নয়, এটা মার্চ মাস, স্বাধীনতার মাস। এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী ’৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে তীর ধনুক নিয়ে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার সাহস দেখিয়েছিলেন। এই বরেন্দ্র অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাও রয়েছে দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছে। এই সময় পানির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষোভে আত্যহত্যা করলেন দুই জন আদিবাসী দরিদ্র কৃষক।

বরেন্দ্র অঞ্চলে পানি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে বরেন্দ্র বহুমুখি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬ হাজার গভীর নলকূপ পরিচালনা করছে। এর মধ্যে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে পানির সমস্যা বেশী। অভিযোগ আছে, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় বিএমডিএ তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। এর ফলশ্রুতিই হচ্ছে বরেন্দ্র অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুই কৃষকের মৃত্যু। এ কারণে থানায় মামলা হয়েছে। এটা আইনি প্রক্রিয়ায় চলতেই থাকবে। কিন্তু এই ঘটনা সমগ্র উত্তরা লে পানি ব্যবস্থাপনার কাঠামোগত ফাঁদ ও দুর্বৃত্তায়ন দেখে মনে হয়েছে বরেন্দ্র প্রকল্প ১৬টি জেলায় নতুন এক শোষক শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে। এরা অনেকটা একদিকে ভূমি সামন্ত, অন্যদিকে পানি সামন্তে পরিণত হয়েছে। এটা একটা কাঠামোগত হত্যাকান্ড। তাই বরেন্দ্র বহুমুখি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজন পাম্পচালক এর আসামি হলেও প্রকৃতপক্ষে বিএমডিএ এর প্রতিটি স্তরে স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম, দুর্নীতি এর জন্য দায়ী। কার্যত বরেন্দ্র প্রকল্প এখন রাজনৈতিক দুষ্ট চক্রের দখলে।

খবর পাওয়া মাত্র আমি নিজে ঘটনাস্থল ও এলাকার বাস্তব চিত্র পরিদর্শন করি। দেওপাড়া ইউনিয়নের নিমঘটু গ্রামে অভিনাথ মার্ডি ও রবি মার্ডির বাড়িতে যাই। তাদের ক্রন্দনরত স্বজনেরা অভিযোগ করে ১২ দিন ধরে পানির জন্য অনুরোধ করেও পানি না পেয়ে রাগ, অভিমান ও ক্ষোভে যে জনগোষ্ঠী বরেন্দ্র অঞ্চলে কৃষির প্রাণ সেই জনগোষ্ঠীর কৃষক অভিনাথ মার্ডি ও রবি মার্ডি আত্মহত্যা করতে হলো।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পরিস্কারভাবে বলা যায়, ঐ দুটি আত্মহত্যা সামগ্রিক ঘটনার যে ভয়াবহতা ও অমানবিকতা তার একটি প্রকাশ মাত্র। বিএমডিএ’র অব্যবস্থাপনা এই অঞ্চলের সামগ্রিক পানি ব্যবস্থাপনায় ও কৃষি ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এবং ভয়াবহ ভবিষ্যতের সতর্কবার্তা।

আমাদের সংবিধানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বৈষম্যহীন আচরণের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এবং বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলার সুর্নিদিষ্ট প্রত্যয় রয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে স্পষ্ট উপলদ্ধি করা যায় পানি ব্যবস্থাপনার আইননীতি এড়িয়ে এক ধরণের রাজনৈতিক আধিপত্যের বিষয়টি সম্মুখে এসেছে। পাম্পচালকের রাজনৈতিক পরিচয় এর বাস্তবতা প্রমাণ করে।

দেশে পানি ব্যবস্থাপনায় যে কোনো আইন বা নীতি নেই, তা নয়। পানি ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯৯৯ সালে জাতীয় পানি নীতি ঘোষিত হয়েছে। ২০১৩ সালে হলো পানি আইন। আর ২০১৮ সালে এমনকি এর বিধিমালাও তৈরী হয়েছে। কিন্তু পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারি কর্তৃপক্ষ তা উপেক্ষা করে তাদের নিজস্ব মর্জি অনুসারে এক অব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করেছে।

এই আইন অনুসারে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, এমনকি ইউনিয়ন পরিষদও যুক্ত থাকার কথা।

পানি আইনের নীতি নির্দেশনা অনুসারে পানি সম্পদের সমন্বিত ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার কথা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই সরকারের আমলে প্রণীত আইনও উপেক্ষিত। সমন্বিত উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকার সমবায়ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনার পথ বেছে নিতে পারতেন যা আমাদের সংবিধানে আছে। তাহলে আজকে আমাদের প্রশ্ন জাগে রাষ্ট্র কোন পথে চলছে?

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে ১৬ হাজার গভীর নলকূপ রয়েছে। দুই বিভাগেই পানির গভীর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বলা যায় দেশের উত্তরাঞ্চল পানি সম্পদের এক গভীর সংকটের মুখোমুখি। যাকে মরুকরণের প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। ইতোমধ্যে এ অঞ্চলে সারাদেশের তুলনায় ৪০ ভাগ বৃষ্টিপাত কম হয়। বর্ষাকালেও এ অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে সেচ দিতে হয়। প্রতি বছর ১ ফুট করে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাচ্ছে। এক দশক আগেও তা ছিল ৬ ইঞ্চি । এখানে পানির স্তরের যে বৈশিষ্ট্য তাতে ১৬০ ফুট নিচেই কেবলমাত্র পানি পাওয়া যায় এবং সংকট ক্রমাগত ঘনীভূত হচ্ছে।

বরেন্দ্র প্রকল্পের এই নেতিবাচক দিক নিয়ে বর্তমান সরকারের সময়েও কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় সংসদে পরিস্থিতির ভয়াবহতার সম্পর্কে বারবার সতর্ক করা হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের এই জেলাগুলোতে খাল-বিল, নদী-নালা এমনকি পুকুর, অগভীর নলকুপ এর উপর যে প্রতিকূল প্রভাব সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের কাছে থাকার কথা। সমগ্র উত্তরাঞ্চল জুড়ে পদ্মা-যমুনা-তিস্তা-আত্রাই-মহানন্দা ইত্যাদি নদী প্রবাহমান। আমরা সহজেই উত্তরাঞ্চলকে মরুকরণের হাত থেকে রক্ষা করতে ভূ-উপরিস্থ পানি সেচ কাজে ব্যবহারের পথ বেছে নিতে পারি। সংসদে আমরা উত্তর-পশ্চিম সেচ প্রকল্পের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব বার বার উপস্থাপন করেছি। সে প্রস্তাব হয়তো এখনো ফাইলের স্তুপের নিচে।

এই দুই কৃষকের দুঃখজনক মৃত্যু আমাদের বুঝিয়ে দিলো আমরা রাষ্ট্রের সব মানুষের সমান অধিকারের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারিনি। সংবিধানকে উপেক্ষা করেছি। আজকের বাস্তবতা-রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের প্রতিপত্তির ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষ দূর্ভোগে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি আর মুনাফালোভী ও স্বার্থবাদীদের হুমকির মুখে রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের প্রান্তিক কৃষকদের পানির ন্যায্য অধিকার।

এখন সময় এসেছে ভূগর্ভস্থ পানির উপরে নির্ভরশীলতা কমিয়ে সমগ্র উত্তরাঞ্চলে নদী জলাশয়ের পানি এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারের উপর নির্ভরশীলতা নিশ্চিত করা। নিশ্চিত করতে হবে পানির সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রান্তিক মানুষের পানির অধিকার। পানি ব্যবস্থাপনায় ছোট বড় সকল কৃষকের সমবায় সৃষ্টি করে সকলের পানির অধিকারের ন্যায্যতা গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই এই দুই আদিবাসী কৃষকের আত্মত্যাগ ও তাদের ঋণ পরিশোধ সম্ভব।

বাংলাদেশের পানিসংকট: উত্তরণে দরকার বহুমুখি পদক্ষেপ

ফজলে হোসেন বাদশা

প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর তাবৎ সব সভ্যতার উন্মেষ আর বিকাশ ঘটেছে নদী অববাহিকায়। বিরাণ মরুতে সভ্যতা থিতু হয়নি কখনো। আর বহুকাল ধরে আমরা শুনে আসছি, বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। কাজেই নদী যার মাতা, তার আবার উদ্বেগ কীসে! সভ্যতার টিকে থাকার প্রশ্নে যে উপাদানটিকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়, সেই পানির আধার আমাদের কোলে-কাঁকালে করে গড়ে তুলেছে তিলে তিলে। আমাদের সভ্যতা-জীবন-জীবিকা আর সংস্কৃতি সবখানেই সে ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু সেই পরিস্থিতি কি এখনও একইভাবে বিদ্যমান?

আমাদের দেশ পানির দেশ-গাঙ্গেয় বদ্বীপের আশির্বাদপুষ্ট। অথচ আমরা নিশ্চিতভাবে নিরাপদ পানির ভরসা পাই না এখন আর। এককালে আমরা যাকে অফুরন্ত ভাবতাম, সেই পানির উৎস সময় অনুক্রমে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও পানিতে হানা দিচ্ছে দূষণ-লবণ-বিষ। প্রকৃতির ভারসাম্য হয়ে পড়ছে নড়বড়ে। জীবন-জীবিকা সংকটের মুখে পড়ছে। জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন কৃষিকাজ ব্যাহত হচ্ছে। আর সে কারণেই পানির অভাবে আত্মহত্যার মতো হৃদয়ক্ষরণের ঘটনারও সাক্ষী হতে হচ্ছে আমাদের।

ভারতের সঙ্গে ৫৪টি এবং মিয়ানমারের সঙ্গে ৩টিসহ আমাদের মোট ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদীর পাশাপাশি দেশীয় জলসীমায় উৎপন্ন ও সমাপ্ত হালদা আর সাংগু নদী রয়েছে। এসব নদীর সঙ্গে সংযোগকারী শাখা-প্রশাখাসহ বাংলাদেশ ভূ-খন্ডে একসময় প্রায় ৮০০ নদ-নদী বিপুল জলরাশি নিয়ে ২৪ হাজার ১৪০ কিলোমিটার জায়গা দখল করে দেশের মধ্য দিয়ে প্রবহমান ছিল। বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যমতে, এসব নদীর মধ্যে উত্তরাঞ্চলে ৬৭টি, পশ্চিমাঞ্চলে ১২টি এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৩২টিসহ প্রায় ১২৮টি নদ-নদী বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৭টি নদী সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গেছে। আরেক পরিসংখ্যান বলছে, একাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের ভূখন্ডে নদ-নদীর সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় হাজার। নদ-নদীগুলো ছিল প্রশস্ত, গভীর ও পানিতে টইটুম্বর। পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন-বাপা’র দেওয়া তথ্যমতে, দেশে (শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে পানি থাকে) এমন নদীর সংখ্যা ২৩০টি এবং সরকারি হিসাবে (শুধু গ্রীষ্মকালে পানি থাকে) এমন নদীর সংখ্যা ৩২০টি। অথচ দুঃখের বিষয়, এই নদীগুলোর মধ্যে বর্তমানে ১৭টি নদী তার চরিত্র সম্পূর্ণ হারিয়ে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে গিয়ে ঠেকেছে। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আরও ২৫টি নদী দেশের মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাবে।

২০২০ সালে দুটি পৃথক গবেষণা ৫৭ বছরে ১৫৮টি নদী শুকিয়ে যাবার উদ্বেগজনক তথ্য সামনে এনেছে। ১৯৬৩ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দেশে নদ-নদীর সংখ্যা কত কমল, সেই সংক্রান্ত একটি সমীক্ষা ২০১০ সালে প্রকাশ করে বাংলাদেশ দুর্যোগ ফোরাম। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের একদল গবেষক তালিকা তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাতে বলা হয়, দেশের ১১৫টি নদ-নদী শুকিয়ে মৃতপ্রায়। অন্য দিকে নদী, পানি প্রকৃতি নিয়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন উত্তরণের সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০০০ থেকে ২০২০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত দেশে ৪৩টি নদী শুকিয়ে গেছে। উপকূলীয় বেড়িবাঁধ ও নদীতে নানা অবকাঠামো নির্মাণ ও দখলের কারণে নদীর মৃত্যু ঠেকানো যাচ্ছে না।

নদী মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর সংযোগকারী খাল-বিল, নালা-ডোবা, জলাশয় বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে। দেশের প্রধান বড় বড় নদী পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, তিস্তা, খোয়াই, মনু, ফেনি, বুড়িগঙ্গা, সুরমা, কুশিয়ারা, কালনি, শীতলক্ষ্যা, বালুসহ অসংখ্য নদীর বুকে ধূ-ধূ বালুচর ও ময়লা আবর্জনার পাহাড়। নব্বইয়ের দশকে যেখানে ৮০ শতাংশ সেচের উৎস ছিল নদ-নদী, বর্তমানে কমে গিয়ে ২০ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত দেশে ২৪ হাজার কিলোমিটার নদীপথ ছিল। সেই পথ কমে গিয়ে এখন প্রায় ৬ হাজার কিলোমিটার পথ রয়েছে। এরমধ্যে শীত মৌসুমে মাত্র ৩ হাজার ৮শ কিলোমিটার নৌপথ সচল থাকে। যেটুকু নদ-নদী অবশিষ্ট আছে তাও দখল, দূষণের কবলে পড়ে চাষ ও পানের পানি সরবরাহে অযোগ্য হয়ে পড়ছে। কাজেই যে দেশের পরিচয় এককালে ছিলো নদীমাতৃক, তার এমন পরিণতি নিশ্চিতভাবেই এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়।

ইউনিসেফ বলছে, আমাদের দেশে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ সুপেয় পানির জন্য হাহাকার করছে। শুধু তা-ই নয়, আর্সেনিক দূষণের ঝুঁকিতে আছে প্রায় ৩ কোটি মানুষ। সুপেয় পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। ভূ-গর্ভস্তর থেকে অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে পানি ক্রমেই নিচে নেমে যাওয়ায় সারাদেশে ভূগর্ভস্তরের লবণ পানি সংমিশ্রণের আশঙ্কা প্রকট হয়ে উঠছে। ভূগর্ভ দিয়েই দক্ষিণের লবণ পানি ধীরগতিতে দেশের মূল ভূখন্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। বাপা’র এক গবেষণা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ঢাকা শহরের পানির স্তর এখন সমুদ্রপৃষ্ঠের চেয়ে ১৭০ ফুট নিচে নেমে গেছে। আর রাজশাহীতে পানির স্তর ১১৮ থেকে ১২৯ ফুট নিচে চলে গেছে। ফলে সাগরের লোনা পানি দক্ষিণাঞ্চল পার হয়ে এখন ঢাকা মহানগরীসহ দেশের মধ্যাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের দিকে আসছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে মিঠা পানিভিত্তিক ইকোলজি পরিবর্তিত হয়ে লবণ পানি হয়ে যেতে পারে। ফলে বর্তমানের গাছপালা বিলীন হয়ে যাবে ও চিরচেনা শস্য বিন্যাস হারিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলাসহ বরেন্দ্র বহুমুখি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞানহীন সেচ প্রকল্পে এ অঞ্চল মরুকরণের পথে। এই প্রকল্পটির কার্যক্রম ও দৃষ্টিভঙ্গি পুরোটাই নতুন করে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

ভবিষ্যত বিপদ কতটা গুরুতর হয়ে উঠতে পারে, তার আরও একটি উদাহরণ জাতিসংঘের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন। ‘মেকিং দ্য ইনভিসিবল ভিসিবল’ শিরোনামে জাতিসংঘের বৈশ্বিক পানি উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২২ এর তথ্য অনুযায়ী, ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের দিক দিয়ে শীর্ষে থাকা দেশের তালিকায় এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম। জাতিসংঘের ওই সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১০ সালে বাংলাদেশ বছরে ৩০ ঘন কিলোমিটার এলাকা থেকে পানি উত্তোলন করেছে এবং ৮৬ শতাংশ পানি সেচ কাজে ব্যবহার করেছে। প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়, বৈশ্বিক ভূগর্ভস্থ পানির সঞ্চয় উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসছে। বর্তমান শতকের শুরুতে পূর্বাভাষ দেওয়া হয়েছিল, বছরে ১০০ থেকে ২০০ ঘন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে পানির সঞ্চয় কমতে থাকবে, যেটি সামগ্রিক উত্তোলনের ১৫ থেকে ২৫ শতাংশের সমতুল্য।

কাজেই পরিস্থিতির যে ক্রমাবনতি, তা থেকে উত্তরণ ঘটানোর সব থেকে বড় উপায় হলো ভূগর্ভস্থ পানির যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করা। ১৯৮০-৮১ সালে যেখানে ২০ হাজার ৯০০টি অগভীর নলকূপ চলতো, সেখানে কয়েক দশকের মধ্যে ২০১৭-১৮ সালে ১৩ লাখ ৫৫ হাজার ৮৫২টি অগভীর নলকূপ, ৩৭ হাজার ৫৩৮টি গভীর নলকূপ এবং ১ লাখ ৮১ হাজার ৪৬৯টি অগভীর পাম্পের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে আমাদের দেশে। মোট চাষকৃত জমির প্রায় ৭৫ শতাংশ ভূগর্ভস্থ পানি এবং বাকি ২৫ শতাংশ ভূ’উপরিস্থ পানির দ্বারা সেচ করা হয়। অথচ হওয়া উচিত ছিলো এর উল্টোটা। সামরিক সরকারের আমলে জনপ্রিয় রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে স্বল্পমেয়াদী কৌশলের অংশ হিসেবে আমরা ভূগর্ভস্থ পানি নির্ভর বড় বড় সব প্রকল্প নিয়ে বসে আছি। এখন এসে সেইসব প্রকল্পই আমাদের গলার কাঁটায় পরিণত হয়েছে।

শুধু কৃষিকাজই নয়, আমরা সুপেয় পানির উৎস হিসেবেও প্রতিদিন এই এক মাটির নিচের পানিকেই প্রধান অবলম্বন করে বসে আছি। দেশের বড় শহরগুলোতে পানি ও পয়ঃনিস্কাশন সংস্থাগুলোর ৮০ শতাংশ সুপেয় পানি ভূগর্ভনির্ভর। অন্যান্য শহরাঞ্চলে এই নির্ভরতার হার আরও বেশি। অথচ আমাদের নদী শুকিয়ে যাবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভূগর্ভের পানি ব্যবহার বেপরোয়া বৃদ্ধির কারণে ভূগর্ভস্থ পানির পুনর্ভরন হচ্ছে না যথাযথভাবে। এ যেন এক অশুভ চক্র। নদীতে পানি নেই, তাই বৃষ্টিও নেই। আর বৃষ্টি নেই, তাই সবুজ বিরাণ হচ্ছে ক্রমে। এ থেকে পরিবেশের ভারসাম্য হারাচ্ছে ক্রমেই। এর প্রভাব সব থেকে বেশি পড়ছে সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকায়। শেকড় থেকে উপড়ে যাচ্ছে মানুষ, পেশা বদলে আরও দরিদ্র হচ্ছে। ফলে দেশজুড়ে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করার বিকল্প নেই কোনো।

দেরিতে হলেও সরকার ২০১৩ সালে ‘বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩’ প্রণয়ন করে। এ আইনের ৩ নম্বর ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে, রাষ্ট্রের সীমানাভুক্ত ক. ভূ-উপরিস্থ পানি, খ. ভূগর্ভস্থ পানি, গ. সামুদ্রিক পানি, ঘ. বৃষ্টির পানি এবং ঙ. বায়ুমন্ডলের পানির সব অধিকার জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের ওপর অর্পিত থাকবে। উপধারা ২ মতে, সুপেয় পানি, পরিচ্ছন্নতা ও পয়োনিষ্কাশনের ব্যবহার্য পানির অধিকারকে সর্বাগ্রে রাখা হয়েছে। একই আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে পানিসম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ অধ্যায়ের ধারা ১৫-এর উপধারা ২-এর অনুধারা খ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ট-তে পানির অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশ ও পরিবেশগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উপাদান, বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পানি ও পানিসম্পদ আহরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা, বিতরণের নির্দেশনা বর্ণনা করা আছে। এছাড়া বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্য পানির গুণগত মান ও ব্যবহারের পর্যায় লভ্যতার বর্ণনা করা আছে।

এ আইনের পঞ্চম অধ্যায়ে পানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও পানিসম্পদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের ১৮ ধারার উপধারা-১-এর অনুধারা ‘ক থেকে ঠ’ পর্যন্ত জনগোষ্ঠীর পানি সংকটাপন্ন এলাকার পানি প্রাপ্যতার সাপেক্ষে পানির আহরণ ও ব্যবহারের পর্যায় এবং ব্যবহার বিবরণীর খাতগুলো বর্ণিত। তবে ধারা ১৯-এ ভূগর্ভস্থ পানিধারক স্তরের সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ এবং এ উৎসের পানি আহরণে আইনের সীমারেখায় আইনগত সুরক্ষা করা হয়েছে। ধারা ২২-এ জলাধার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টি স্পষ্টত উল্লেখ করা আছে। ‘বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩’-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে ২৯ ধারায় এ আইন প্রতিপালন বা সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘনের দন্ড, অর্থদন্ড ও জরিমানার বিষয়টি আলোচনা করা আছে। এছাড়া এ আইন অমান্যে যেকোনো অপরাধকে আমলে নেয়া, তার বিচার ও আপিল বিচারের আদালত ও বিচারকের ক্ষমতা সম্পর্কে উল্লেখ করা আছে।

এই আইনের আওতায় পানিবিধি ও পানি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। সমকালীন বিশ্ব বাস্তবতায় বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হলেও দেশে এই আইনের প্রয়োগ এখনও আমরা খুব একটা দেখতে পাই না। বিশেষ করে পানি ও পানি সম্পদ সুরক্ষার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের উল্লেখযোগ্য নজির নেই। অথচ এর প্রয়োগ আজকের দিনে অতি জরুরি। বিশেষ করে ক্ষমতাধর দখলদার আর স্বল্পমেয়াদী ভাবনায় ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের বড় প্রকল্পের সুবিধাভোগী বাস্তবায়নকারী শ্রেণির বিরুদ্ধে আমাদের পানিসম্পদ ও প্রাণ-প্রকৃতির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে এই আইন।

বিশেষ করে, এই পরিস্থিতিতেও যখন বেশুমার জলাধার ভরাট করে ফেলা হচ্ছে, তখন তা এই সংকটকে আরও ত্বরান্বিত করছে। সে কারণে দেশজুড়ে জলাধার ও জলাশয় রক্ষায় শক্তিশালী আইনি পদক্ষেপের কোনো বিকল্প নেই। একদিকে বিকল্প পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে, অন্যদিকে পানিসম্পদ সুরক্ষায় যাবতীয় আইনি পদক্ষেপ নিতে হবে এখন থেকেই।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের পানিসম্পদ পরিস্থিতি নিয়ে পরিসংখ্যানেও পরস্পরবিরোধিতা আছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে বলতে হয়েছে, নদীর তালিকা করে সুরক্ষা পরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট করে জানাতে। গত বছর আদালতের সেই আদেশ অনুসারে আগামী ৫ জুনের মধ্যে দেশের সব নদীর একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করতে, নদীকে দখলমুক্ত ও যথাযথভাবে নদী সীমানা নির্ধারণ করতে সময় ও যথাযথ প্রক্রিয়া বর্ণনাপূর্বক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে অর্থ মন্ত্রণালয়, নদী রক্ষা কমিশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ ও সব বিভাগীয় কমিশনারগণের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়। এর আগে ২০১৬ সালের একটি মামলার রায়ে আদালত দেশের সব নদীকে ‘জীবন্ত সত্তা’ (Juristic/legal persons/living entities) ঘোষণা করে। একইসঙ্গে দেশের সব নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়কে রক্ষার জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে ‘আইনগত অভিভাবক’ ঘোষণা করে। ফলশ্রুতিতে দেশের সব নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়ের সুরক্ষা, সংরক্ষণ, অবৈধ দখল উচ্ছেদ, শ্রীবৃদ্ধিসহ সব দায়িত্ব বর্তাবে নদী রক্ষা কমিশনের ওপর।

নদী রক্ষা কমিশন যাতে কার্যকর একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেই দায়িত্ব পালন করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে আদালত যেসব নির্দেশনা প্রদান করে তা হচ্ছে- নদ-নদী, খাল-বিল জলাশয় দখলকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে এর ‘কঠিন সাজা ও জরিমানা’ নির্ধারণপূর্বক ২০১৩ সালের নদী রক্ষা কমিশন আইন সংশোধন করে ছয় মাসের মধ্যে তা হলফনামা আকারে আদালতে দাখিল করতে হবে; নদ-নদীর পাশে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদীরক্ষা কমিশনের অনাপত্তিপত্র গ্রহণ করতে হবে; এ বিষয়টি সরকারের সব বিভাগকে অবগত করবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব; এবং স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেশের সব নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়ের অবস্থান চিহ্নিত ও নির্ণয় করে একটি ডিজিটাল ডেটাবেইজ তৈরি ও তা দেশের সব ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা, জেলা ও বিভাগে নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। যে কোনো নাগরিক যেন নির্দিষ্ট ফি দিয়ে নদ-নদীর ম্যাপ, তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

দেশে পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে যেকোনো আলোচনার মধ্যেই উঠে আসে বহুদেশিয় যৌথ নদীর পানি প্রাপ্তি নিয়ে সংকটের কথা। আমাদের এশিয় অঞ্চলের যে অবস্থা, তাতে ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সামনে আন্তর্জাতিক পানি রাজনীতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। ভাটির দেশের পানিপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এবং নদীর অবাধপ্রবাহ অক্ষুন্ন রাখতে উজানের দেশগুলোকে দায়িত্বশীল হতে হবে। সে কারণে পানি নিয়ে আমাদের চলমান কূটনীতি আরও বহু গুনে বাড়ানোর প্রয়োজন আছে। আমাদের জন্য ভারতের ফারাক্কা যে সংকট তৈরি করেছে, ব্রহ্মপুত্রের ওপর চীনের বাঁধ আমরাসহ অপেক্ষাকৃত ভাটির অঞ্চলগুলোকে একইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। তিস্তা তীরের লক্ষ লক্ষ জনগোষ্ঠী তিস্তা নদী থেকে একতরফা পানি প্রত্যাহারের ফলে বন্যা ও পানির অভাবে ব্যাপক সংকটে। তিস্তা নদীর তীরে জনগণ জীবন বাঁচানোর জন্য আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ একটি অভিন্ন নদী তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি ভারতের একটি রাজ্য সরকারের বিরোধিতার কারণে সম্পন্ন করতে পারছে না দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার। অথচ তিস্তার প্রবাহের নায্যতা নিশ্চিত করা বাংলাদেশের কৃষিপ্রধান উত্তরবঙ্গের প্রাণপ্রকৃতি রক্ষায় অতীব জরুরি। সুতরাং এই বাস্তবতা সবাইকে অনুধাবন করাতে আমাদের আরও সক্রিয় হতে হবে। অর্থ্যাৎ আমাদের নিজেদের দেশের ভেতরের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও আইনের প্রয়োগের সঙ্গে পানি কূটনীতিকে যুক্ত করতে হবে ভবিষ্যতের স্বার্থে। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত শতবর্ষের গাঙ্গেয় বদ্বীপ পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে। এর মাধ্যমে আমরা যেমন দেশের অভ্যন্তরে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারি, তেমনই বহির্বিশ্বে পানি কূটনীতিকে জোরালো করতে পারি।

পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বের প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন গড়ে ২ থেকে ৪ লিটার পানি পান করে। তবে আমরা প্রতিদিন যে পরিমাণ পানি ব্যবহার করি তার বেশিরভাগ অংশই খাদ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন, পশুপালন এবং কৃষি খামারের কাজ মিলিয়ে প্রতি এক কেজি গরুর মাংস উৎপাদন করতে খরচ হচ্ছে ১৫ হাজার লিটার পানি, অপরদিকে এক কেজি গম উৎপাদনে খরচ হয় ১ হাজার ৫০০ লিটার পানি। পানি সংকট মোকাবিলার অন্যতম প্রতিকার হলো পানি সংরক্ষণ। পানি সংরক্ষণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পানি ও খাদ্যের অপচয় বন্ধ করা। চাষাবাদে যেখানে ৮০ শতাংশ পানি ব্যবহার করা হয়, সেখানে পানি পরিচালন ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর দক্ষ করে তুলতে হবে। অর্থাৎ কী ধরনের শস্য ফলানো হবে, কোন অঞ্চলে ফলানো হবে, কী ধরনের সেচ পদ্ধতি বেছে নিতে হবে, ব্যবহৃত পানির পুনঃশোধন করে তা চাষের কাজে লাগানো এবং জোর দিতে হবে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার। মোটের ওপর সেচকাজে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই।

ইউনেস্কো ২০১৮ সালের বিশ্ব পানি উন্নয়ন প্রতিবেদনে জানিয়েছে ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিকল্পনায় পরিবর্তন না এলে ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের ৫৭০ কোটি মানুষ পানি সংকটে পড়তে পারে। বর্তমানে বিশ্বের ৩৬০ কোটি মানুষ বছরে কমপক্ষে এক মাস পানির অভাবে থাকে। এই পরিমাণ মানুষ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। বর্তমানে আমাদের পৃথিবীতে সাত বিলিয়ন মানুষের বাস। আরও দুই বিলিয়ন মানুষ এই বিশাল জনস্রোতে যোগ দেবে ২০৫০ সাল নাগাদ। আর এভাবে চলতে থাকলে ৩২ বছরের মাথায় ভুক্তভোগীর সংখ্যা আরও প্রায় ২০০ কোটি বেড়ে যাবে। ২০১৫ সাল থেকে ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরামের গ্লোবাল রিস্ক রিপোর্টে পানি সংকটকে বৈশ্বিক হুমকির তালিকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শরণার্থী সংকট ও সাইবার আক্রমণের ওপরে স্থান দেওয়া হচ্ছে। আর তারও আগে ২০১২ সালে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের ডিরেক্টর অব ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, কয়েক বছরের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় পানি সংক চরম আকারে পৌঁছাবে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, আগামী ১০ বছরের মধ্যে এ অঞ্চলে পানিযুদ্ধের আশঙ্কা না থাকলেও আগামী ২০২২ সালের পর পানির ব্যবহার নিয়ে এই যুদ্ধ হতে পারে। উজানের দেশগুলো ভাটি অঞ্চলের দেশগুলোকে পানি-বঞ্চিত করার কারণে এই অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। আগামী বিশ্বের এই বাস্তবতা মোকাবেলার জন্য আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে পরিকল্পনা সাজাতে হবে। এই পরিস্থিতি থেকে রাতারাতি উত্তরণ হয়তো সম্ভব নয়। তবে সঠিক পরিকল্পনা ও সে মতো বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমরা পানি নিয়ে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারি।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি আয়োজিত “পরিবেশ দিবসের” গোলটেবিল বৈঠকে তিস্তা বাঁচাও নদী বাঁচাও সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম হক্কানীর লিখিত বক্তব্য

গোলটেবিল বৈঠকের সম্মানিত সভাপতি,

আপনার মাধ্যমে উপস্থিত সবাইকে জানাচ্ছি। আমাদের শুভেচ্ছা। আপনারা অবগত আছেন তিস্তাপাড়ের মানুষ এক অবর্ণনীয় কষ্টের ভেতর দিয়ে দিনাতিপাত করছে। ভাঙনে, বন্যায় তাদের জীবন আজ বিপর্যস্ত। ইদানিং যুক্ত হয়েছে অসময়ের বন্যা। তিস্তাপাড়ের পাঁচ জেলায় অন্তত কোটি মানুষের জীবনে তিস্তা অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। আশীর্বাদরূপী তিস্তা আজ সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। এর প্রধানতম কারণই হলো এ নদীর কোনরূপ পরিচর্যা না করা। তিস্তার ভাঙনে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ বাস্তুহীন হয়। তিস্তার বুকে যে বাদাম, কুমড়া, আলু, মরিচ, পিঁয়াজ, রসুন, ভুট্টা, ডাল, ধানসহ অনেক ধরনের ফসল চাষ হয় সেই ফসলও যে কৃষক ঘরে তুলতে পারবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই।

সারাদেশে যখন গড় দারিদ্র্য কমে তখনও রংপুর বিভাগের গড় দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১১ সালের পরিসংখ্যানের চেয়ে ২০১৭ সালের সরকারি পরিসংখ্যান তাই বলে। শুধু তাই নয় সারাদেশে যখন গড় দারিদ্র্য ২০ শতাংশ, রংপুরের গড় দারিদ্র্য তখন ৪০ শতাংশের চেয়েও বেশি। নদীভাঙনের কারণে আজ দেশের ১০টি জেলার পাঁচটি জেলা রংপুরে বিভাগে। এর মধ্যে চারটি জেলার মানুষ তিস্তার ভাঙনের কারণে প্রত্যক্ষভাবে বেশি গরিব।

তিস্তা সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। আমরা দীর্ঘদিন ধরে তিস্তা খনন, তিস্তা সুরক্ষার দাবিতে আন্দোলন করে আসছি।২০২০ সালে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী-সচিব গণমাধ্যমে ফলাও করে ঘোষণা করে বললেন, তিস্তা সুরক্ষায় মহাপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। সরকারের ওই ঘোষণায় তিস্তপারের মানুষ আশান্বিত হয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত তার বাস্তবায়ন শুরু হয়নি। অর্থ বরাদ্দ হয়নি। আর কয়েকদিন পরই ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপতি হবে। আমরা এ বছরের বাজেটেই তিস্তা সুরক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ চাই। বাংলাদেশের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী রংপুরে। তারপরও তাদের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। রংপুরকে আরও পিছিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসসূচিতে মোট বরাদ্দের ১ শতােেংশর চেয়ে কম বরাদ্দ দেওয়া হয় রংপুর বিভাগের জন্য। দেশে চলমান তিন লাখ কোটি টাকার মেগাপ্রকল্প চললেও রংপুর বিভাগের জন্য কোন মেগাপ্রকল্প নেই।

তিস্তা সুরক্ষায় সরকারিভাবে একটি সমীক্ষা হয়েছে। এতে সাড়ে আট হাজার কোটি টাকার কথা বলা হয়েছে। তিস্তা নদীর ভাঙন-বন্যায় প্রতিবছর যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তার পরিমাণ নিঃসন্দেহে সাড়ে আট হাজার কোটি টাকার বহুগুণ বেশি। ফলে তিস্তা সুরক্ষার জন্য এই সাড়ে আট হাজার কোট টাকা ব্যয় করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিস্তার পরিচর্যা হলে প্রতিবছর ভাঙন ও বন্যা থেকে রক্ষা পাবে হাজার হাজার কোটি টাকা। রংপুরের সাথে সারাদেশের বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্যেও তিস্তা সুরক্ষার কোন বিকল্প নেই।

এজন্য আমরা ছয়দফা দাবিতে আন্দোলন করছি। আমাদের ছয়দফা হলো

১। তিস্তা নদী সুরক্ষায় ‘মহাপরিকল্পনা’ দ্রুত বাস্তবায়ন। অভিন্ন নদী হিসেবে ভারতের সঙ্গে ন্যায্য হিস্যার ভিত্তিতে তিস্তা চুক্তি সম্পন্ন, তিস্তা নদীতে সারাবছর পানির প্রবাহ ঠিক রাখতে জলাধার নির্মাণ করতে হবে।

২। তিস্তার ভাঙন, বন্যা ও খরায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে।

৩। ভাঙনের শিকার ভূমিহীন গৃহহীনদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে।

৪। তিস্তা নদী সুরক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত খনন, মহাপরিকল্পনায় তিস্তা নদী ও তিস্তা তীরবর্তী কৃষকের স্বার্থ সুরক্ষায় ‘কৃষক সমবায় এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পকলকারখানা’ গড়ে তুলতে হবে।

৫। তিস্তা নদীর শাখা-প্রশাখা ও উপ নদীগুলোর সঙ্গে পূর্বেকার সংযোগ স্থাপন এবং দখল-দূষণ মুক্ত করতে হবে। নৌ চলাচল পুনরায় চালু করতে হবে।

৬। মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিস্তা পাড়ের মানুষদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

তিস্তা বাঁচাও, নদী বাঁচাও সংগ্রাম পরিষদ এর উদ্যোগে ২০১৫ সালে আমরা রংপুর টাউন হল মাঠে কনভেশন করেছি। তিস্তার দুইপাড়ে প্রায় ২৩০ কিলোমিটার মানববন্ধন করেছি। বাংলাদেশের ইতিহাসে এত দীর্ঘ মানববন্ধন হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তিস্তাপাড়ে স্তব্ধ কর্মসূচি পালন করেছি। তিস্তার দুই পাড়ের ১২টি উপজেলা এবং জেলায় জেলায় মানববন্ধন করেছি। তিস্তায় ক্ষতিগ্রস্ত জনপদে কয়েকশ জনসভা করেছি। তিস্তা রক্ষার দাবিতে লক্ষাধিক মানুষের স্বাক্ষর প্রধানমন্ত্রী বরাবর প্রেরণের কর্মসূচি পালন করেছি। ১৪ মে ২০২২ তিস্তা কনভেশন করেছি। ৫ জুন ২০২২ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে “বাঁচাও তিস্তা বাঁচাও নদী বাঁচাও প্রাণ” প্রতিপাদ্য নিয়ে আমরা তিস্তা নদীতে নৌ সমাবেশের ডাক দিয়েছি। সমাবেশের কারণে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি আয়োজিত আজকের গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত থাকতে না পারায় আমি দু:খ প্রকাশ করছি। আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সম্পাদক : সৈয়দ আমিরুজ্জামান

ইমেইল : rpnewsbd@gmail.com

মোবাইল +8801716599589

৩১/এফ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।

© RP News 24.com 2013-2020

Design and developed by ওয়েব নেষ্ট বিডি