সিলেট ২৯শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ | ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

প্রকাশিত: ৪:১৯ অপরাহ্ণ, মে ১৫, ২০২০

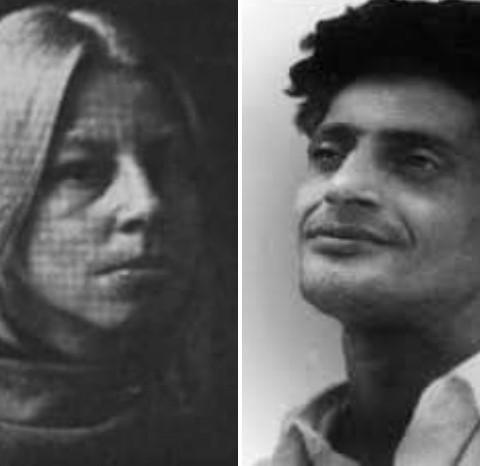

হাফিজ সরকার, ১৫ মে ২০২০ : নাম তার মেরি টেইলর। থাকতেন যুক্তরাজ্যের এসেক্স-এ। কাছেই টিলবেরি বন্দরে কাজ করতেন তাঁর পিতৃদেব। বন্দরের জলহাওয়ায় বড়ো হওয়া মেরি টাইলারের তাই ভালো লাগত বিদেশি মানুষের মুখ আর তাদের চলন। তেরো-চোদ্দ বছর বয়স থেকেই হাতখরচের টাকা বাঁচিয়ে গ্রীষ্মের ছুটিটা বিদেশেই কাটাতেন। পরে পড়েছেন লন্ডনে আর জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ে। যত পড়েছেন, মিশেছেন অন্য দেশ থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ততই বুঝেছেন বিলেতের সিলেবাসে পড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস কতদূর অনৃতভাষণ। উত্তর লন্ডনে উইসডেনের একটা স্কুলেও পড়িয়েছিলেন কিছুদিন। সেখানেই নানাদেশের ছেলেমেয়েদের পড়াতে গিয়ে জাতি-সম্পর্ক বিষয়ে আগ্রহ তৈরি হয়। ফলত মেরি ‘ক্যাম্পেন এগেইনস্ট রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন’ নামে একটি সংগঠনের কাজে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। এইরকম সময়েই জার্মানিতে ছুটি কাটাতে গিয়ে সেখানে ট্রেনি এঞ্জিনিয়র হিসেবে কর্মরত এক বাঙালি যুবকের সঙ্গে পরিচয়ের পর মেরির জীবন এক অনির্দিষ্ট খাতে বইতে লাগল। ট্রেনে সহযাত্রী হিসেবে সামান্য কথাবার্তা দিয়ে যে পরিচয়ের সূচনা, তা সমাজ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উভয়ের একইরকম দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অচিরেই গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কিন্তু ১৯৬৭-র উপান্তে বাঙালি উদ্বাস্তু পরিবারের আদর্শবাদী যুবক অমলেন্দু সেন জার্মানির চাকরি-পশ্চিমের স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে দেশের কাজ করতে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। দূরত্ব মেরি-অমলেন্দুর বন্ধুত্বে ছেদ তো ঘটাতে পারেইনি, উলটে অমলেন্দুর আমন্ত্রণে মেরি ভারতে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। ১৯৬৯-এ লন্ডনে অনুবাদকের কাজে ইস্তফা দিয়ে তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ ঘুরে ১৮ জানুয়ারি ১৯৭০ দিল্লি থেকে কালকা মেলে চেপে বসেন কলকাতার উদ্দেশে। তাঁর ভাবনা তখন জুড়ে আছেন অমলেন্দু সেন। দুজনে একসঙ্গে দার্জিলিং আর শ্রীলঙ্কা ঘুরে আসার বাসনা মেরির। কিন্তু তিনি কি জানতেন না দেশের কোন আরব্ধ কাজে অমলেন্দুর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন?

১

নকশালবাড়ির বাসি প্রসঙ্গ বঙ্গজীবনের পানাপুকুরে ফের তোলপাড় ফেলিয়াছে। মুশকিল হল এবারের মাতামাতি পশ্চিমবঙ্গের বড়ো মিডিয়া হাউসগুলির তরফে, যাদের অবস্থান নিয়ে বিপ্লবীদের আহ্লাদিত হবার কারণ আছে বলে মনে হয় না। বস্তুত নকশালবাড়ির ট্রেনটি যে বহুদিন আগেই ফসকে গেছে একথা বিরোধীরা (নাকি শ্রেণিশত্রুরা) জানলেও, ব্যর্থ বিপ্লবের গোল্ডেন জুবিলি ধামাকায় ভক্তিগদগদচিত্তে তর্পণকারীদের ন্যূনতম সামাজিক দায়িত্ববোধ বিকশিত হয়েছে বলে মনে হয় না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সুবচনে যাকে বলা যায় : ‘ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, এই কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে সাতকাণ্ড বানিয়ে/ কী ক’রে গেলেন তরে কঠিন এসংসারে বাল্মীকি’ (ছেলে গেছে বনে)। আবার বিপ্লবের বিষাদগাথা রচনারও কোনো ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা নেই। বরং জরিপ করা যেতে পারে সত্তরের মেজাজ ও মনোবীজ। সেকালের চলিত বাংলায় যাকে বলা যায় বিপ্লবের অবজেকটিভ কন্ডিশন!

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যানে আস্থা রাখলে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনকেই পরিপ্রেক্ষিত ব্যতিরেকে আলোচনা করা যায় না। নকশালবাড়ি আন্দোলন যেমন ভারতের কমিউনিস্ট রাজনীতির গর্ভে বেড়ে উঠেছে। সিপিআই যখন জোশির রাস্তা ছেড়ে রনদিভে-পর্বে প্রবেশ করে, তখন থেকেই কমিউনিস্টরা অনুভব করছিলেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের আর কিছু দেওয়ার নেই। এভাবেই ১৯৬৪-তে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দু’-টুকরো হয়, যা পাঁচ বছরের মধ্যে আবারও বিভাজিত হয়ে সিপিআইএমএল-এর জন্ম দেয়। সিপিআইএম-এর প্রথম পার্টি কংগ্রেসেই না কি সুশীতল রায়চৌধুরী প্রমুখেরা রাজনৈতিক প্রস্তাবের উপর কয়েকটি সংশোধনী আনতে চেয়েছিলেন, যেগুলির বিষয় ছিল পার্লামেন্টের বাইরের সংগ্রাম এবং চীন-সোভিয়েত মতাদর্শগত সংগ্রাম। বলা বাহুল্য সেসব সংশোধনী আদৌ গ্রাহ্য হয়নি। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রকে একসঙ্গে ধ্বংস করার জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগান দিয়ে শুরু করেও ১৯৬৭ সালের মে মাসের ২৪-২৫ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপ্রান্তের এক অখ্যাত গ্রাম নকশালবাড়ির ঘটনাপ্রবাহ ভারতের রাজনীতিতে সশস্ত্র রাজনীতির নতুন পর্যায় সূচিত করে, যাকে প্রায় দু’মাস পরে, ৫ জুলাই, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র পিপলস ডেইলি ‘ভারতের বুকে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ’ বলে চিহ্নিত করবে। সিপিআইএম-এর মধ্যেকার যে-অংশ সংসদীয় রাজনীতি বর্জন করে সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা সাতষট্টির নকশালবাড়ির পর এক আশ্চর্য যোগসূত্রে ঐক্যবদ্ধ হলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়াল কর্মকাণ্ড। এই রাজনীতির অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠলেন চারু মজুমদার। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা, শ্রেণিশত্রু খতম, মূর্তি ভাঙা¾ এমন কিছু শব্দ দিয়ে ওই আন্দোলনকে চিহ্নিত করার প্রচলিত ছকের বাইরে যে ধূসর অংশ পড়ে থাকে, তাতে আছে স্বাধীন ভারতের স্বপ্নহীন যুবসমাজের চোখে নতুন করে স্বপ্ন দেখার আলো। যা নিম্নমধ্যবিত্তের ছেঁড়া-কাঁথায় শুয়ে থাকতে-থাকতে যুবসমাজকে মেরুদণ্ড শক্ত করে উঠে দাঁড়াতে শিখিয়েছে, প্রত্যাঘাতের পাঠ দিয়েছে, বদলে দিতে চেয়েছে শোষণ-বাঁধনের সম্পর্ক। সফলতা-নিস্ফলতার গণ্ডীকে তুচ্ছ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কিছু বছরে অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের পর আর এভাবে অস্ত্র ধরেনি বাঙালি। প্রায় বিনা প্রস্তুতিতে, নেতৃত্বের ওপর অহৈতুকী আস্থায়, বিনা গণআন্দোলনেই যুদ্ধসাজে সেজে ওঠে বাংলা তথা দেশের স্পন্দনশীল অংশ। মেরুকরণ এত তীব্র ছিল যে এসময় উৎপল দত্ত ‘তীর’ নাটকের উপাদান সংগ্রহে নকশালবাড়ি এসে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসভায় বললেন : ‘একদিকে নকশালবাড়ি অন্যদিকে বেশ্যাবাড়ি। বুদ্ধিজীবীদের বেছে নিতে হবে তারা কোন বাড়িতে উঠবেন।’

২

উৎপল দত্তের ডাক ভৌগোলিক কারণেই তাঁর কানে পৌঁছয়নি কোনোদিন। কিন্তু কোন অজানা যেন তাঁকে ‘বাহির হতে দুয়ারে কর’ হেনেছিল। থাকতেন যুক্তরাজ্যের এসেক্স-এ। কাছেই টিলবেরি বন্দরে কাজ করতেন তাঁর পিতৃদেব। বন্দরের জলহাওয়ায় বড়ো হওয়া মেরি টাইলারের তাই ভালো লাগত বিদেশি মানুষের মুখ আর তাদের চলন। তেরো-চোদ্দ বছর বয়স থেকেই হাতখরচের টাকা বাঁচিয়ে গ্রীষ্মের ছুটিটা বিদেশেই কাটাতেন। পরে পড়েছেন লন্ডনে আর জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ে। যত পড়েছেন, মিশেছেন অন্য দেশ থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ততই বুঝেছেন বিলেতের সিলেবাসে পড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস কতদূর অনৃতভাষণ। উত্তর লন্ডনে উইসডেনের একটা স্কুলেও পড়িয়েছিলেন কিছুদিন। সেখানেই নানাদেশের ছেলেমেয়েদের পড়াতে গিয়ে জাতি-সম্পর্ক বিষয়ে আগ্রহ তৈরি হয়। ফলত মেরি ‘ক্যাম্পেন এগেইনস্ট রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন’ নামে একটি সংগঠনের কাজে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। এইরকম সময়েই জার্মানিতে ছুটি কাটাতে গিয়ে সেখানে ট্রেনি এঞ্জিনিয়র হিসেবে কর্মরত এক বাঙালি যুবকের সঙ্গে পরিচয়ের পর মেরির জীবন এক অনির্দিষ্ট খাতে বইতে লাগল। ট্রেনে সহযাত্রী হিসেবে সামান্য কথাবার্তা দিয়ে যে পরিচয়ের সূচনা, তা সমাজ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উভয়ের একইরকম দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অচিরেই গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কিন্তু ১৯৬৭-র উপান্তে বাঙালি উদ্বাস্তু পরিবারের আদর্শবাদী যুবক অমলেন্দু সেন জার্মানির চাকরি-পশ্চিমের স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে দেশের কাজ করতে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। দূরত্ব মেরি-অমলেন্দুর বন্ধুত্বে ছেদ তো ঘটাতে পারেইনি, উলটে অমলেন্দুর আমন্ত্রণে মেরি ভারতে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। ১৯৬৯-এ লন্ডনে অনুবাদকের কাজে ইস্তফা দিয়ে তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ ঘুরে ১৮ জানুয়ারি ১৯৭০ দিল্লি থেকে কালকা মেলে চেপে বসেন কলকাতার উদ্দেশে। তাঁর ভাবনা তখন জুড়ে আছেন অমলেন্দু সেন। দুজনে একসঙ্গে দার্জিলিং আর শ্রীলঙ্কা ঘুরে আসার বাসনা মেরির। কিন্তু তিনি কি জানতেন না দেশের কোন আরব্ধ কাজে অমলেন্দুর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন? আত্মজীবনীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে মেরি যেন সচেতনভাবেই নীরব। কলকাতায় নামার আগেই কলকাতার বারুদের গন্ধ তাঁর নাকে ঢুকে গিয়েছিল, আর বাকিটা কলকাতার রাস্তার গ্রাফিত্তিতে বুঝে নিতে অসুবিধে হয়নি।

উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে বঙ্গমহিলার মানিয়ে নেওয়ার মতোই মেরি টাইলার মানিয়ে নিতে থাকেন পুকুর-নারকেল গাছের ছায়ায় গড়ে ওঠা কলকাতার শহরতলির উদ্বাস্তু কলোনিতে অমলেন্দুদের সংসারে। বড়ো সংসার, জ্ঞাতিসম্পর্কের জটিলতা, খাদ্যাভ্যাস, নৈতিকতা ইত্যাদির পাশাপাশি অভ্যস্ত হতে থাকেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশের সদাজাগ্রত চোখের সঙ্গেও। গরম বাড়ার আগে মেরি একাই বেরিয়ে পড়লেন দু-মাসের ভারত ভ্রমণে। পুরী, মাদ্রাজ, বম্বে, বেনারসের সঙ্গে শ্রীলঙ্কা আর কাঠমান্ডুও ঘোরা হল। কিন্তু ট্যুরিস্টের ভারত ঘোরা এ নয়। আগ্রার তাজমহল কিংবা পুরীর জগন্নাথ জিউর মন্দিরের চেয়েও তাঁর স্মৃতিতে জাগরূক হয়ে রইল তাজমহলের সামনের হাড় জিরজিরে এক রিকশাওলা আর পুরীর অলিতে-গলিতে থাকা কুষ্ঠরোগীর দল। অমলেন্দুর স্বদেশের গাল-তোবড়ানো চেহারাটা সহজেই স্পষ্ট হয় মেরির কাছে। তখনই তিনি ভাবতে থাকেন কীভাবে ভারতের যুবসমাজের আন্দোলনের সহযোগী হওয়া যায়। কিন্তু সে পথে বাধা বিস্তর। লন্ডনে তাঁর পরিবার-চাকরি-ফ্ল্যাট ছেড়ে এই অনিশ্চিত জীবনের কথা ভাবাটাই রীতিমতো অস্বাভাবিক। এদিকে অমলেন্দুও জার্মানির অভিজ্ঞতার কারণে ভারতেই এক বিশাল চাকরির অফার পেলেন। কিন্তু দিনবদলের ভাবনায় মশগুল অমলেন্দু সে-চাকরি নিলেন না। উলটে মেরিকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। হতচকিত মেরি সে-প্রস্তাবে সাড়াও দিলেন। বাবা-মাকে ছেড়ে এই সুদূর বিভুঁইয়ে এক বাঙালি যুবককে বিয়ে করার আগে দ্বিধা-দ্বন্দ্বও নিশ্চয়ই কম কিছু ছিল না। কিন্তু ১০ এপ্রিল ১৯৭০, কলকাতায় আসার তিনমাসের মধ্যেই, মেরি অমলেন্দুর সঙ্গে চিরজীবনের আত্মীয়তায় জড়িয়ে গেলেন।

মেরি স্পষ্ট করেননি তাঁর বা অমলেন্দুর রাজনৈতিক বিশ্বাস, কিন্তু আভাসেই প্রতিভাত হয়েছে তাঁদের অঙ্গীকার। নইলে বিয়ের মাসখানেকের মাথায় মধুচন্দ্রিমার বদলে কে-ইবা ভারতের গ্রামজীবনের স্বরূপ জানতে বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী এলাকার গ্রামে হাতে-কলমে কাজ করতে যায়। সেখানে আদিবাসীদের মধ্যে শ্রেণিচেতনার বিস্তার ও কৃষকের সংগ্রামের গুরুত্বপ্রচারের কাজে মাসখানেক ছিলেন তাঁরা। এক সকালে অমলেন্দু জামশেদপুরের দিকে গেলে মেরি অলস সময় কাটাচ্ছিলেন তাঁদের আশ্রয়দাতার বাড়িতে। হাতে করে পেঁয়াজ দিয়ে পান্তাভাত খেয়ে ঝিমোচ্ছিলেন খাটিয়ায় শুয়ে। এমন সময় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। অমলেন্দুও রাস্তাতেই গ্রেপ্তার হন। আর শুরু হয় ভারতের জেলে এক বিদেশিনীর পাঁচ বছরের কারাবাস।

মেরিকে গ্রেপ্তারের পরে পুলিশের বুঝতে সময় লেগেছিল যে তিনি একজন নারী। ছোটো করে কাটা চুল আর পোশাক তাদের বিভ্রান্ত করেছিল। আরও বিভ্রান্ত করেছিল তাঁর পাশপোর্টে পাকিস্তান আর নেপালের সিলমোহর। পুলিশ ধরেই নিয়েছিল চিন থেকে অস্ত্র স্মাগ্ল করতেই মেরির এদেশে আগমন। তাই সংবাদমাধ্যম জানল ভারতের বুকে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে বিদেশাগত এক ভয়ংকর গেরিলা মেয়ে ধরা পড়েছে। আরও নানা গালগল্প ছাপা হতে থাকল। পুলিশের সঙ্গে তাঁর এনকাউন্টারের কথা, জঙ্গলে নকশালপন্থীদের গোপন ডেরার কথা ইত্যাদি। মেরি টাইলার রীতিমতো ‘বারুদ-বালিকা’ ততদিনে। ১৯৭৫-এ মুক্ত হবার আটমাস পরে মেরি যখন আত্মজীবনী লিখেছেন তখনও সব অস্বীকারই করেছেন। পুলিশ কিন্তু থানায় বোম মারা, বেআইনি কাগজপত্র সঙ্গে রাখা, বিশেষ উদ্দেশ্যে পিকরিক অ্যাসিড সঙ্গে রাখা ইত্যাদি কাহিনি বজায় রেখেছিল।

এই ‘ভয়ংকর বিপ্লবী’ মেরিই হয়তো ঋত্বিককুমার ঘটকের মনেও ছাপ ফেলেছিল। ঋত্বিকের ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ ছবিটি ১৯৭৪-এ শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র কাহিনির জন্য ভারত সরকারের রজত কমল পুরস্কার পায়। এই ছবির মূল ইংরেজি চিত্রনাট্যে যুক্তি তক্কের সেই বিখ্যাত জঙ্গল দৃশ্যে, যেখানে নীলকণ্ঠ বাগচী দুনিয়া জোড়া মার্কসবাদী রাজনীতির রূপরেখা শোনাবেন, সেই নকশালদের ডেরায় এক গেরিলা মেয়েও ছিল। ঠিক যেন বাঙালি জনমানসে আঁকা মেরির প্রতিচ্ছবি। অবশ্য সে আমেরিকান, নাম বারবারা। যদিও মূল ছবিতে বারবারাকে দেখা যায় না।

মেরি চাইবাসা-হাজারিবাগ-জামশেদপুর জেলেও ক্রমে অভ্যস্ত হতে থাকলেন। কখনো একাকী সেলে, কখনো একটু ভালোভাবে থাকা। আর ভারতের রীতি-রেওয়াজ সম্পর্কে জানতে থাকেন। সবচেয়ে সমস্যা হয়েছিল হিন্দি না জানা এবং গায়ের রং নিয়ে। হাজার টুকরো সমাজ আর তার বহিঃপ্রকাশ নজর করতে করতেই জেলে তাঁর বন্ধু হন কল্পনা। আরেক নকশালপন্থী বন্দী। দুই বন্ধুতে গল্পে-অনুভবে মেরি ক্রমশ হাজারিবাগের জেনানা ওয়ার্ডে রচনা করেছেন নিজস্ব মহিলা মহল। ছিল রোহিণী-সৈবুন্নিসারাও। ওরা নকশাল নয়। নানান কেসে জেলে আছে। রোহিণী কৃষক-কন্যা। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, অসম্ভব প্রাণশক্তি। সে বুঝতে পারে না কেন লেখাপড়া শিখে মেরিরা জেলখানায়। এই রোহিণীই একসময় কল্পনার কাছে দুপুরে হিন্দি শিখতে শুরু করে। বছর পঁয়তাল্লিশের সৈবুন্নিসা কল্পনা আর মেরিকে সামনে বসিয়ে গোলারুটি বানিয়ে খাওয়াত। আর জেলের অন্য মেয়েরা হাঁ হয়ে দেখত কী ভাবে লেখাপড়া জানা মেয়ে দুটো মুসলমানের হাতে খাচ্ছে। এজীবনও অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হল না। কল্পনা অন্য জেলে চলে গেলেন। অমলেন্দু রইলেন পুরুষের ওয়ার্ডে। মেরি অসুখবিসুখ জলকষ্ট ডায়েরিয়ার জন্ডিস দেখতে দেখতে, নিজেও ভুগতে ভুগতে শেষে যখন মুক্তির কথা ভাবতে শুরু করলেন, তখন দেখলেন ভারতীয় বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা।

জেলে মেরির সঙ্গে দেখা করে গেছেন অমলেন্দুর বাবা-মা, বোন। যোগাযোগ রেখেছেন ইংল্যান্ডে তাঁর বন্ধুরা। এমনকী তাঁর মুক্তির জন্য লন্ডনে একটি সমিতিও স্থাপিত হয়। তাঁর বাবা-মার সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ থাকে। আবার একদিন চিঠিতে তাঁর মায়ের মৃত্যুসংবাদও আসে। এদিকে ব্রিটিশ হাই কমিশন থেকে মেরির প্রত্যাবাসনের প্রস্তাব আসে। কিন্তু মেরি একা একা এভাবে পালাতে চান না। জড়িয়ে নিতে চান সহবন্দীদের মুক্তির দাবি। ফলে দীর্ঘতর হতে থাকে বিচারের প্রক্রিয়া। মেরির চোখের সামনে ১৯৭১-এর ২৫ জুলাই হাজারিবাগ জেলেই ১৬ জন নকশালপন্থী যুবককে খুন করা হয়। অন্যদিকে আসামে ভাষার প্রশ্নে মানুষ উত্তাল হয়, পাঞ্জাবে ছাত্র বিক্ষোভ, বিহার সরকারের নন গেজেটেড কর্মীদের বিক্ষোভ, সর্বভারতীয় রেল ধর্মঘট, জে পি-র উত্থান এবং জরুরি অবস্থা কায়েম— ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল নকশাল আন্দোলনের এবং নকশাল দমনের হিংস্রতা। এ-বাংলায় যা প্রায় ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়েছিল। এদেশের কাগজপত্র সেনসর করে দিলেও মেরিকে নিয়মিত কয়েকদিনের পুরোনো লন্ডন টাইমস দেওয়া হত কোনোরকম কাটাকুটি ছাড়াই। ওই কাগজই তাঁর বাইরের জানলা তখন।

১৯৭৫-এর ৪ জুলাই মেরি জানতে পারেন ভারত সরকার নাকি তাঁর উপর থেকে সমস্ত চার্জ প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। পরে বোঝা যায় ভারত সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুখরক্ষার জন্য মেরিকে এদেশ থেকে বহিষ্কার করছে। জামশেদপুর থেকে ট্রেনের এসি কামরায় ব্রিটিশ কনসালের সঙ্গে কলকাতায় এনে মাঝরাতে মেরিকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমানে তুলে দেওয়া হয়। বিমানের দরজা পর্যন্ত আসেন দুই শাদা পোশাকের পুলিশ। চোদ্দো ঘণ্টার যাত্রার ওপারে মেরির মুক্তি। এপারে ফেলে রেখে যেতে হল যাবতীয় অর্জিত আত্মীয়তা। পকেটে ব্রিটিশ কনসালের দেওয়া পাঁচ পাউন্ড। একজন স্টুয়ার্ড বিমানের ভেতরে ডিউটি ফ্রি পানীয় আর সিগারেট বিক্রি করছিলেন। প্রথমে একটু নার্ভাস হলেও শেষ পর্যন্ত মেরি দুশোটা সিগারেট আর আধ বোতল হুইস্কি কিনে ফেললেন। পাঁচ বছর পর এই প্রথম তাঁর সরাসরি কিছু কেনা।

সংগ্রগ ও সম্পাদনাঃ

হাফিজ সরকার

তথ্যসূত্রঃ

Srikumar Chattopadhyay

https://ebongalap.org/author/srikumarchattopadhyay/

June 27, 2017

Link: https://ebongalap.org/mary-tyler

সম্পাদক : সৈয়দ আমিরুজ্জামান

ইমেইল : rpnewsbd@gmail.com

মোবাইল +8801716599589

৩১/এফ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।

© RP News 24.com 2013-2020

Design and developed by ওয়েব নেষ্ট বিডি