সিলেট ১৪ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ | ২৯শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

প্রকাশিত: ৪:৩২ অপরাহ্ণ, মে ১৯, ২০২০

সৈয়দ অামিরুজ্জামান, ১৯ মে ২০২০ : বাংলাদেশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে বাঙালি জাতির জীবনে সবচেয়ে বেশি গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো বাংলাদেশের ‘স্বাধীনতা আন্দোলন’ বা ‘মুক্তিযুদ্ধ’।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের মূল নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অন্যদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অবদান অপরিসীম। আফ্রো-এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার মহান নেতা তিনি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে যদি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে দেখি তবে দেখা যাবে, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীই প্রথম তাঁর বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে স্বায়ত্তশাসন, এমনকি স্বাধীনতার ইস্যুকে সামনে নিয়ে এসেছেন। যেমন তিনি ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ ভাষার অধিকার প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘আমরা কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের গোলাম?’ পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই মওলানা ভাসানী পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকার এসব বিষয় জাতীয় রাজনীতির সামনে তুলে ধরেন। কিন্তু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হয়ে মওলানা ভাসানীকে খণ্ডন করে বলেন, ‘পূর্ব পাকিস্তানে ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়ে গেছে।’

একইভাবে তিনি ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের আগে যে ২১ দফা ঘোষণা করেছেন, সেখানে ১৯ দফায় তিনি বলেছেন, ‘লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে।’ বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে চিহ্নিত ১৯৬৬ সালে ছয় দফার মূল বক্তব্যে কিন্তু ভাসানীর যুক্তফ্রন্টের ১৯ দফারই প্রতিফলন। ১৯৫৫ সালের ১৭ জুন পল্টনের জনসভায় বক্তৃতার পাশাপাশি ১৯৫৬ সালের ১৫ জানুয়ারি মওলানা ভাসানী সরাসরি স্বাধীনতার কথা বলেছেন। মওলানা ভাসানীর পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং পাকিস্তানের যুদ্ধজোট পরিত্যাগ করার দাবির প্রেক্ষাপটে ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সোহরাওয়ার্দীপন্থীরা তাঁকে ত্যাগ করলেন।

১৯৫৭ সালের ‘কাগমারী সম্মেলনে’ খুব গুরুত্ব দিয়ে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বাধীনতার কথা বললেন। অথচ তখনই তিনি পাকিস্তানের প্রতি বিদায়ী বচন ‘আসসালামু আলাইকুম’ উচ্চারণ করেছিলেন। ১৯৫৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কাগমারী সম্মেলনের সুবিশাল জনসভায় মাওলানা ভাসানী বলেছিলেন, ‘এভাবেই যদি পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর শাসন-শোষণ চলতে থাকে, তবে আগামী ১০ বছরের মধ্যে পূর্ব বাংলার মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি আসসালামু আলাইকুম জানাবে। তোমাদের পথ তোমরা দেখো, আমাদের পথ আমরা দেখব।’ এ কারণেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলেন, কাগমারী সম্মেলনে স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের বীজমন্ত্র নিহিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ কাগমারী সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির আহ্বায়ক আবু জাফর শামসুদ্দিন সেদিনের সেই ঐতিহাসিক ও সুবিখ্যাত উচ্চারণকে উদ্দেশ করে পরে বলেছিলেন, ‘আমার ক্ষুদ্রমতে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রথম স্পষ্ট দাবি এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রাম ও ত্যাগের সংকল্প ওই ধ্বনির মাধ্যমেই ঘোষিত হয়েছিল।’ যদিও এটা ঠিক যে, ওই সময়ে পূর্ব বাংলার মানুষজন স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত ছিলেন কি না, সেটা ইতিহাসবিদেরা হয়তো ভবিষ্যতে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করতে পারবেন।

একইভাবে ১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনামলের সময়েই বৃদ্ধ অবস্থায় মওলানা ভাসানী বিভিন্ন কৃষক সম্মেলনের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদেরকে এক করতে চেষ্টা করলেন এবং এই কৃষক সম্মেলনের মাধ্যমেই স্বাধীনতার কথা বারবার বলতে থাকলেন। সামরিক শাসক ইয়াহিয়ার শাসনামলে এ রকম অনেক কৃষক সম্মেলনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৯৬৯-এর অক্টোবরে শাহপুরে, ১৯৭০-এর জানুয়ারিতে সন্তোষে এবং একই সনের এপ্রিলে মহিপুরে। এসব কৃষক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী বললেন, ‘আমাদের ভাগ্য আমাদেরই গড়ে নিতে হবে। পিন্ডির গোলামি ছিন্ন করতে হবে।’ ১৯৭০-এর ১২ নভেম্বরের বঙ্গোপসাগরীয় সাইক্লোনের প্রেক্ষাপটে মহান নেতা আবার আঙুল উঁচিয়ে জাতিকে দিকনির্দেশনা দিলেন। আর কোনো পরোক্ষ ভাষা নয়, ‘স্বাধিকার স্বায়ত্তশাসন নয়, চাই স্বাধীনতা।’ ১৯৭০-এর ২৩ নভেম্বর ও ৪ ডিসেম্বর পল্টনের জনসভায় সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন।

১৯৭১-এর ৯ জানুয়ারি সন্তোষের দরবার হলে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর মওলানা ভাসানী শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে উল্কার গতিতে ছুটে বেড়ালেন। তাঁর কথা একটাই, স্বাধীনতা চাই। আর শুধু কি ভাষণে স্বাধীনতার প্রশ্ন সামনে আনলেন? না। এমনকি খোদ ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনার সময়ও প্রেসিডেন্টের মুখের ওপর ছুড়ে মেরেছিলেন, ‘পাকিস্তান কিসিকা বাপকা জায়দাদ নেহি হ্যায় (পাকিস্তান কারো বাপের সম্পত্তি নয়।)।’ প্রশ্ন আসতে পারে, কেন তিনি নির্বাচনের পরিবর্তে বারবার স্বাধীনতার কথা বলছেন। এ বিষয়ে আমরা উত্তর খুঁজে পাই গণতন্ত্রী পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা যার সঙ্গে ভারতের দেরাদুনে ভাসানীর কথা হয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি ভাসানীর উক্তি সংক্ষিপ্তভাবে সারমর্ম করেন এভাবে, ‘দলের বহু বিপ্লবী নেতা-কর্মী নির্বাচনে বিশ্বাস করত না। তারা মনে করত বিপ্লব করার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তা ছাড়া আমার একটা চিন্তা ছিল বিপ্লব হোক না-হোক স্বাধীনতা অর্জনের এটাই মোক্ষম সময়। আমি নির্বাচনে অংশ নিলে ভোট দুভাগ হয়ে যাবে। প্রচণ্ড মতবিরোধ সৃষ্টি হবে। তাতে স্বাধীনতাযুদ্ধ হবে না। মুজিবরই জিতুক। ভৌগোলিক স্বাধীনতা আসতে পারে। মুক্তি তো আনতে পারবে না। তারপর আমরা তো আছি।’ লক্ষ করুন, মাওলানা ভাসানীর কাছে শুধু স্বাধীনতা অর্জনই মুখ্য বিষয় বলে বিবেচিত হয়নি। তিনি সব সময়ই শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি জনতার মুক্তির জন্য কাজ করতে চেয়েছেন এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং দাবি-দাওয়ায় তাঁর উপস্থিতি ছিল বলেই রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঐতিহাসিকেরা মনে করতেন।

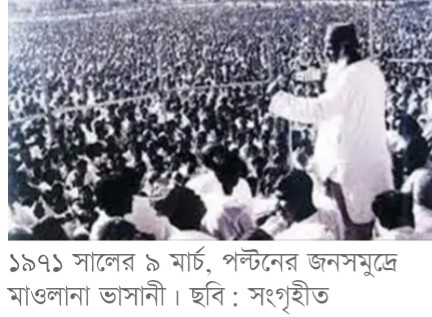

তাই মওলানা ভাসানী সেই সময় স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিলেন। ছাত্রনেতারা স্বাধীনতার আন্দোলন জোরদার করার সুযোগ পেলেন। বাঙালি জাতির স্বাধীনতার অগ্রদূত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা দিলেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ ৭ মার্চের ভাষণ শুনে মওলানা ভাসানী হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। তিনি এত দিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে মনে মনে এটাই চেয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি ৯ মার্চ, ১৯৭১ সালে পল্টনে এই ভাষণ দেন। সে জন্যই দুদিন পর পল্টনের জনসভায় মাওলানা ভাসানী বললেন, ‘ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।’ তিনি এও বললেন, ‘শান্তিপূর্ণভাবে আমরা স্বাধীনতা পেয়ে গেলে ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে। ইংরেজ স্বাধীনতা দিয়েও যেমন কমনওয়েলথ রেখেছে, বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সে সম্পর্ক থাকবে।’ একইভাবে ভাসানী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশে বলেন, ‘অনেক হয়েছে আর নয়, তিক্ততা বাড়িয়ে লাভ নেই। “লা-কুম দিনিকুম অলিয়া দ্বীন” অর্থাৎ তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার; পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নাও। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারবে না।’

জনসভায় মাওলানা ভাসানী তুমুল করতালির মধ্যে বলেন, ‘মুজিবের নির্দেশমতো আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে কিছু না হলে আমি শেখ মুজিবের সাথে মিলে ১৯৫২ সালের মতো তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলব।’ পল্টনে সেই বিশাল জনসভায় মজলুম জননেতা দৃঢ় কণ্ঠে আরও বলেন, ‘অচিরেই পূর্ব বাংলা স্বাধীন হবে।’ তিনি সবাইকে শেখ মুজিবের ওপর আস্থা রাখতে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ‘শেখ মুজিব আমার ছেলের মতো, সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না; বাঙালিরা মুজিবের ওপর আস্থা রাখেন, কারণ আমি তাকে ভালোভাবে চিনি।’ এই দিন তিনি তাঁর ভাষণের সঙ্গে ১৪ দফা দাবিও পেশ করেন। মাওলানা ভাসানী এই বক্তব্যের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেন। দুই প্রধান নেতার একই সিদ্ধান্তে চলে আসার একটি উদাহরণ স্থাপিত হয়। তবে এ উদাহরণটি ইতিহাসের পাতায় অনেকটাই অনুপস্থিতই বলা যায়। যদিও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়ে যায় ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পরপরই, তবে যখন প্রধান দুই নেতা একসঙ্গে একই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ঐকমত্য প্রকাশ করেন, তখন স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ঠিক এমনটিই ঘটেছিল তখন বাঙালির জীবনে।

সম্পাদক : সৈয়দ আমিরুজ্জামান

ইমেইল : rpnewsbd@gmail.com

মোবাইল +8801716599589

৩১/এফ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।

© RP News 24.com 2013-2020

Design and developed by ওয়েব নেষ্ট বিডি