সিলেট ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ | ১৪ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

প্রকাশিত: ৯:৩০ পূর্বাহ্ণ, এপ্রিল ৩০, ২০২০

ফারুক ওয়াসিফ, ৩০ এপ্রিল ২০২০: যে দেশ মহামারির কবলে পড়েছে, সেই দেশই বদলে গেছে। পানি ভয় পাওয়া লোক যতই না-চাক, পানিতে সে যখন পড়ে, তখন হয় হাত-পা ছুড়ে সাঁতার কাটা শুরু করে, নয়তো তলিয়ে যায়।

সূত্র – উইকিপিডিয়া

মহামারি তেমন, সবচেয়ে অনিচ্ছুক সমাজকেও মহামারি বদলাতে বাধ্য করে। সব বদলই যে বেশির ভাগের জন্য ভালো হয় তা নয়; কিন্তু বদল অনিবার্য হয়।

ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের ক্যারিবীয় ও আমেরিকান সাম্রাজ্যের স্বপ্ন তছনছ করে দিয়েছিল মহামারি। হলুদ জ্বরের মহামারির সময় হাইতির কালো দাসেরা দেখে, এই জ্বর তাদের ধরে না কিন্তু ফরাসি সৈন্যরা ঠিকই মারা পড়ে। তারা বিদ্রোহ করে। দাসদের নেতা তুসো ল্যুভার্চার সুযোগটা নেন। নেপোলিয়ন তাঁর গ্রেট আর্মাডা নৌবহর পাঠিয়েও সুবিধা করতে না পেরে হাল ছাড়েন। হাইতিও অল্পকালের জন্য স্বাধীন হয়। শুধু হাইতিই নয়, নেপোলিয়নের আমেরিকা দখলের খায়েশেরও ইতি ঘটায় হলুদ জ্বরের মহামারি। আমেরিকান সাম্রাজ্যের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হওয়ার পর ফরাসিরা ১৮০৩ সালে তাদের অধিকৃত লুইজিয়ানা অঞ্চল আমেরিকান প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসনের কাছে বিক্রি করে দেন। লুইজিয়ানা হাতে পেয়ে আমেরিকার আয়তন দ্বিগুণ হয়ে যায়।

নেপোলিয়ন মহামারির কারণে ক্যারিবীয় দ্বীপাঞ্চল ও আমেরিকা থেকে সরে এলেও, তাঁরও আগের কলম্বাসের বেলায় সেটা শাপে বর হয়েছিল। ১৫২০ সালে বসন্ত রোগে আমেরিকার আসল অধিবাসীদের অ্যাজটেক সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। জনপদগুলো ভয়ানক দুর্বল হয়ে যায়, কৃষকেরা ফসল ফলাতে ব্যর্থ হয় এবং তারা স্প্যানিশ উপনিবেশকারীদের ঠেকাতে ব্যর্থ হয়। পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অ্যাজটেকদের পতন ও ইউরোপীয় আগ্রাসনকারীদের হাতে বিশাল আমেরিকান ভূখণ্ড চলে যাওয়া।

বিশ্ব ইতিহাসের আরেকটি মোড় হলো প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের পোলোপসেনীয় যুদ্ধ। গ্রিসের দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার এই যুদ্ধ চলাকালে খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০ অব্দে এথেন্সে মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। তাদের প্রখ্যাত জেনারেলসহ এক-তৃতীয়াংশ অ্যাথেনীয় মারা যায়। পরিণতিতে এথেন্স পরাজিত হয় এবং শেষ হয় গ্রিসের স্বর্ণযুগ। এথেন্স তারপর অনেক দিন স্বৈরশাসনের কবলে পড়ে। গ্রিসের নগররাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতার ভারসাম্য চলে যায় স্পার্টার হাতে।

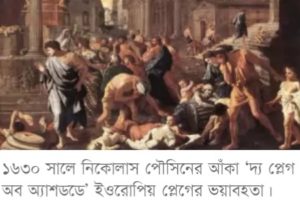

আজকের ইউরোপও এক অর্থে মহামারির দান। চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি ব্ল্যাক ডেথ নামক প্লেগে ইউরোপের অর্ধেক মানুষ মারা যায়। ফলে সস্তা শ্রমের অভাব দেখা দিলে ভূমিদাসপ্রথা বিলুপ্ত হয় এবং প্রযুক্তিগত আবিষ্কারগুলো ত্বরান্বিত হয়।

ইউরোপে শান্তিও আসে। একটানা যুদ্ধলিপ্ত ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স প্লেগ মহামারির চাপে যুদ্ধবিরতি করে ফেলে। নতুন অর্থনৈতিক বাস্তবতায় ব্রিটিশ সামন্তবাদ ধসে পড়ে, আধুনিকতার উন্মেষ ঘটতে থাকে। এই আধুনিকতার আরেকটি কারণ আরব-পারস্যে প্রথম উমাইয়া শাসনের অবসান এবং ওই সব অঞ্চলে মৌলবাদী শাসনের শুরু। এতে করে সেই যুগের বিশ্বশ্রেষ্ঠ আরব দার্শনিক, বিজ্ঞানী, আইনবিশারদেরা ইউরোপে আশ্রয় নিতে থাকেন। তাঁদের জ্ঞান ইউরোপে নতুন সভ্যতার বীজ ছড়ায়। ব্ল্যাক প্লেগে তছনছ হওয়া ভাইকিং জলদস্যুরা উত্তর আমেরিকা অভিযান স্থগিত করে দেয়।

বিশ্ব প্রথম কলেরা মহামারি দেখে ১৮১৭ সালে। তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মধ্যগগনে। তাদের মাধ্যমেই এই কলেরা তাদের সব উপনিবেশে ছড়ায়। এর মধ্যে ভারতবর্ষ ছিল বড় এক শিকার। চীন ও ভারতের বিরাট অঞ্চল তখন ব্রিটিশ কলোনি। কলেরা মহামারির সময় দুটি কলোনিতেই বিদ্রোহ ঘটে। বিদ্রোহ দমন এবং ইউরোপীয়দের স্বাস্থ্য রক্ষায় কঠিন কালাকানুন আরোপ করা হয় স্থানীয়দের ওপর।

১৮৯৬-৯৮ সালের দিকে মুম্বাই শহরে, গুজরাটে ব্রিটিশের প্লেগ নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। ১৮৯৭ সালে পুনার প্লেগ কমিশনার সি, র্যান্ড খুন হন বিক্ষোভের কারণেই।

সে সময় ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা তর্কে লিপ্ত ছিলেন যে এশিয়া তথা ভারতবর্ষের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ুই এই কলেরার কারণ। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষের জলীয় বাষ্প এই রোগের কারণ। বিষবাষ্প বা পূতিবাষ্প তত্ত্বের বিশ্বাসীরা মনে করতেন, গরম দেশগুলো শ্বেতাঙ্গদের জন্য অনুপযুক্ত। তাই দীর্ঘদিন এসব দেশে উপনিবেশ চালানো কঠিন। ১৮৬০-এর পর বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর প্রমুখের গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত হয় যে কোনো পূতিবাষ্প নয়, জীবাণু হলো রোগের আসল কারণ। এই ধারণা তাদের ভারত-চীন-আফ্রিকার উপনিবেশ চালু রাখায় মদদ জোগায়।

১৮৯৮ সালের ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে ট্রপিক্যাল মেডিসিনের জনক প্যাট্রিক ম্যানসন লেখেন, ‘আমি এখন এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত যে, শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করা সম্ভব। শুধু তাপ বা বাষ্পই যে গরম দেশে সমস্ত অসুখের উৎস, তা নয়। এইসব অসুখের শতকরা নিরানব্বই ভাগের কারণ হলো বিভিন্ন ধরনের জীবাণু।…তাদের বিনাশ করা হলো জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানের প্রয়োগের প্রশ্ন।’’ (সূত্র: দীপেশ চক্রবর্তী: শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র, নিম্নবর্গের ইতিহাস ১৯৯৮)

এই জীবাণুতত্ত্ব আধুনিক রাষ্ট্রের কর্মপদ্ধতি, মানুষের আচরণ ও যুদ্ধবিদ্যার ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে। অনেক গুণাগুণ থাকার পরও আয়ুর্বেদ, ইউনানি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ধারা সরিয়ে দেওয়া হয়। জীবাণু যেন একটা সন্ত্রাসী, তাকে বোমা মেরে (ভ্যাকসিন বা টিকা, অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি) ধ্বংস করতে হবে। মহামারি মোকাবিলা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যুদ্ধে দরকার হয় বোমা-গুলি, মহামারি প্রতিরোধে দরকার হয় টিকা বা ভ্যাকসিন। ১৮৫৫ সালে কলেরার ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হলেও কলেরা দূর হতে সময় নেয় প্রায় আরও এক শতাব্দী।

সেই থেকে ন্যাটিভ মানুষের শরীরের জীবাণু যাতে শ্বেতাঙ্গ শরীর স্পর্শ করতে না পারে, সে জন্য উভয়ের বসবাসের এলাকা একেবারেই আলাদা করা হয়। তাদের সবচেয়ে বড় ভয় ছিল সেনাবাহিনী নিয়ে। শুরুর এক শ বছরে, অর্থাৎ সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পরে পলাশী থেকে সিপাহি বিপ্লব পর্যন্ত যত ইংরেজ সেনা নিহত হয়েছিল, তাদের মাত্র ৬ শতাংশের মৃত্যু হয়েছিল সরাসরি যুদ্ধে। বাকিদের মৃত্যুর কারণ বিভিন্ন ধরনের রোগ, যার মধ্যে কলেরা ছিল অতি ভয়ানক।

ব্রিটিশ ক্যান্টনমেন্টগুলো কেবল দেশীয়দের আক্রমণ থেকেই সুরক্ষিত রাখা হতো না, লোকালয় ও দেশীয়দের থেকে এসবের বিচ্ছিন্ন থাকার মূল কারণ ছিল স্বাস্থ্যরক্ষা।

১৯০৯ সালে ক্যান্টনমেন্টস ম্যানুয়ালে লেখা হলো, ‘এ কথা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে…ক্যান্টনমেন্টগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ব্রিটিশ সৈন্যের স্বাস্থ্যরক্ষা…। অন্য সবকিছুরই স্থান তার নিচে।’

আজকেও আধুনিক রাষ্ট্রগুলো এই ঔপনিবেশিক বিধি ব্যবহার করে যাচ্ছে। দীপেশ চক্রবর্তী লিখছেন, ‘এই নীতি অনুসারে জন্ম হলো ভারতের নানান শহরে ক্যান্টনমেন্ট, সিভিল লাইন, হিল স্টেশন ইত্যাদি। সাম্রাজ্যবাদী জনস্বাস্থ্যের মূল কথাই ছিল জাতিবৈষম্যকে বাঁচিয়ে রাখা।’

আগে শ্বেতাঙ্গপাড়া, দেশীয় পাড়া আলাদা ছিল। এখন অভিজাতপাড়া আর আমজনতার বসতি আলাদা, সেনানিবাস, সচিবদের আবাস আর জনবসতি আলাদা।

ইতিহাস তো অনেক হলো। করোনা সত্যিকার অর্থেই প্রথম বিশ্বায়িত অতিমারি। বহু মানুষ মারা যাচ্ছে ও যাবে। তবে বহু রাষ্ট্র আর আগের মতো থাকবে না। স্পার্টা ও এথেন্সের মতো যুক্তরাস্ট্র ও চীনের দ্বন্দ্বের ফয়সালার অনেকটা এর মধ্য দিয়েই হয়ে যাবে বলে মনে করেন অনেক বিশ্লেষক। ইউরোপের অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠবে জার্মানি—কেননা তারাই সবচেয়ে ভালোভাবে করোনার মোকাবিলা করেছে।

ভারত ও বাংলাদেশের রাজনীতিতে যা-ই হোক, সমাজে ধর্মাশ্রয়ী নেতারা আরও নির্ধারক হয়ে উঠতে পারেন। প্রতিটি মহামারির সময়েই ধর্মীয় সমাজ পুনর্গঠিত ও আরও শক্তিশালী হয়েছে।

আর তো দেখাই গেল, গরিব মানুষ, অসুস্থ মানুষ, প্রান্তিক জাতিগুলো কতটা পরিত্যক্ত হলো। করোনার পরের পৃথিবীতে স্বাস্থ্যনিরাপত্তা খাদ্যনিরাপত্তা ও সামরিক-নিরাপত্তার সমার্থক হয়ে উঠতে পারে। পুঁজিবাদ হয়ে উঠতে পারে আরও নিষ্ঠুর। আজকের তেল কোম্পানির মতো বিশ্বক্ষমতার আরও কেন্দ্রে চলে আসতে পারে ওষুধ কোম্পানিগুলো।

তবে ইতিহাস ও রাজনীতির সমীকরণে একটা ‘এক্স ফ্যাক্টর’ থাকবেই। ক্যালকুলাসে ‘অজ্ঞাত রাশি’ থাকে, সমীকরণে ‘এক্স ফ্যাক্টর’ থাকে—যার পরিমাপ অনিশ্চিত। জনগণ হলো সেই এক্স ফ্যাক্টর। মহামারির পরের দুনিয়া সবুজ হবে কি না, মানবিক হবে কি না, তা শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে বিশ্বমানবতার ইচ্ছাশক্তির ওপর। বেশির ভাগ মানুষের পথে দুনিয়া চলবে, নাকি মুষ্টিমেয়রা তাদের সাঁড়াশির চাপ আরও বাড়াবে, তা জনতার প্রতিক্রিয়ার ওপরও নির্ভরশীল। তবে কোনো কিছুই যে আগের মতো থাকবে না, তা নিশ্চিত।

করোনা একটা আয়না, সেই আয়নায় আমরা জীবন-মৃত্যু, রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান, নৈতিকতা ও সম্পর্ক—সবকিছুরই পরীক্ষা হতে দেখছি। আমরা জানছি আমরা কে, কী ও কেন। এই জানা বৃথা না যাক।

ফারুক ওয়াসিফ: প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক।

faruk.wasif@prothomalo.com

সম্পাদক : সৈয়দ আমিরুজ্জামান

ইমেইল : rpnewsbd@gmail.com

মোবাইল +8801716599589

৩১/এফ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।

© RP News 24.com 2013-2020

Design and developed by ওয়েব নেষ্ট বিডি